レジン液の使用期限について、未開封や開封後でどれくらい違うのか、また人気のまさるの涙の使用期限はどの程度なのか、気になったことはありませんか?レジン液が古くなるとどうなるのか、古いレジンが固まらないといったトラブルに悩む方もいるかもしれません。さらに、レジン着色剤の使用期限や、期限が切れた古いレジン液の捨て方、固まったレジンの捨て方、作業で使ったティッシュの処理方法まで、レジンを扱う上での疑問は尽きないものです。この記事では、これらの疑問に一つひとつ丁寧にお答えし、レジン液を安全に、そして無駄なく楽しむための知識を網羅的に解説していきます。

- レジン液の未開封・開封後の使用期限の目安

- レジン液が古くなった際に見られる劣化のサイン

- 古いレジン液が固まらない原因と簡単な対処法

- 液体・固形別の正しいレジン液の捨て方と注意点

知っておきたいレジン液の使用期限の目安

- レジン液の未開封と開封後の使用期限

- 人気の「まさるの涙」の使用期限は?

- レジン着色剤の使用期限も確認しよう

- 保管方法で変わる?レジン液の寿命

- レジン液が古くなるとどうなる?劣化サイン

- 古いレジンが固まらない原因と対処法

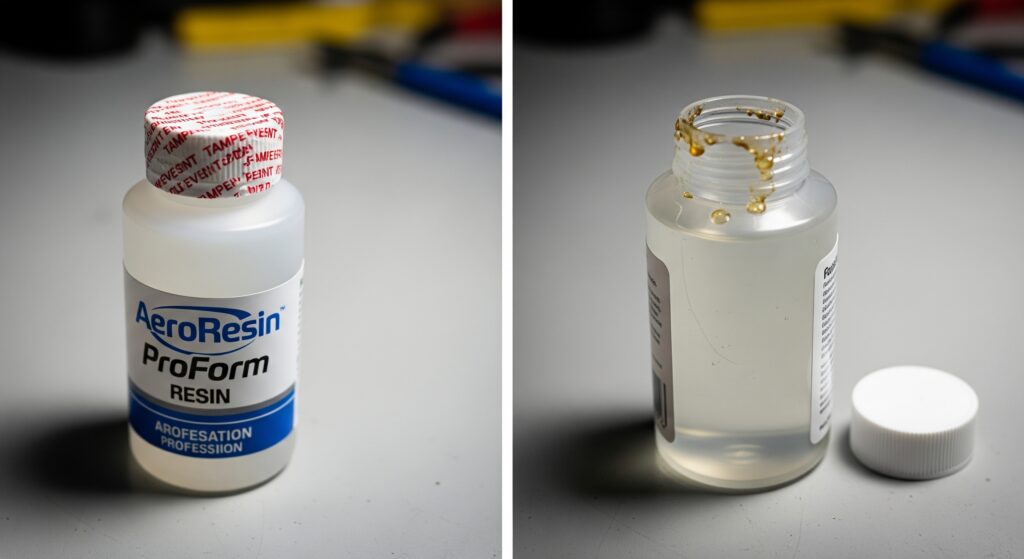

レジン液の未開封と開封後の使用期限

レジン液の使用期限は、「未開封」か「開封後」かによって大きく異なります。正しい知識を身につけて、レジン液を最適な状態で使い切りましょう。

まず、未開封の状態であれば、多くの製品が製造日から約1年~3年を使用期限の目安としています。ただし、これはあくまで目安であり、製品の種類やメーカーによって異なるため、購入時にパッケージの記載を確認することが重要です。

一方で、一度開封したレジン液は、空気に触れることで酸化が進み、徐々に劣化が始まります。そのため、開封後は明確な使用期限はなく、「できるだけ早く使い切ること」が推奨されています。数ヶ月以内を目安に使い切るのが理想的です。

| 状態 | 使用期限の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 未開封 | 約1年~3年 | メーカーや製品による差が大きい。冷暗所での保管が前提。 |

| 開封後 | 数ヶ月以内(なるべく早く) | 空気に触れると劣化が始まる。使用後はすぐに蓋を閉める。 |

ポイント

UVレジンは比較的使用期限が長く、2液性エポキシレジンはやや短い傾向があります。いずれにしても、購入した製品の説明書や注意書きを必ず確認し、推奨される期間内に使用するよう心がけましょう。

人気の「まさるの涙」の使用期限は?

多くのハンドメイド作家から支持されている人気のUVレジン液、「まさるの涙」。この製品の使用期限も気になるところですよね。

「まさるの涙」の製造元である隠れ工房 Green Oceanの公式サイトでは、使用期限について明確な年月は記載されていません。しかし、一般的なUVレジン液と同様に、未開封の状態で製造から1年程度、開封後はなるべく早く使い切ることが推奨されています。

補足

「まさるの涙」は、その透明度の高さと硬化後の黄変のしにくさで知られています。この高品質を維持するためにも、やはり新鮮なうちに使い切ることが、美しい作品作りの秘訣と言えるでしょう。

いくら人気の高品質なレジン液であっても、保管状況が悪ければ劣化は早まります。後述する正しい保管方法を実践し、レジン液の性能を最大限に引き出してあげましょう。

レジン着色剤の使用期限も確認しよう

レジン作品に美しい彩りを加える「レジン着色剤」。実は、この着色剤にも使用期限が存在し、その状態が作品の仕上がりを大きく左右することをご存知でしょうか。レジン液本体の品質に気を配るのと同様に、着色剤の状態にも注意を払うことが、クオリティの高い作品作りには不可欠です。

使用期限の目安は?

レジン着色剤の使用期限は、レジン液と同じく「未開封」と「開封後」で異なります。また、着色剤の種類によっても若干の違いがあります。

| 状態 | 使用期限の目安 | ポイント |

|---|---|---|

| 未開封 | 約3年 | メーカー推奨の保管方法(冷暗所など)を守ることが前提です。 |

| 開封後 | 約1~2年 | 開封後は劣化が始まるため、なるべく早く使い切るのが理想です。 |

特に液体の着色剤は、開封すると空気中の水分や酸素の影響を受けやすくなります。パウダータイプの着色剤は比較的劣化しにくいですが、湿気を吸うと固まってしまうことがあるため、いずれにしても早めに使い切ることを心がけましょう。

劣化するとどうなる?主なトラブル

期限が過ぎたり、保管状態が悪かったりして劣化した着色剤を使うと、さまざまなトラブルを引き起こす原因となります。

【警告】劣化した着色剤が引き起こす失敗例

- 発色の問題: 本来の色が出なかったり、くすんだ色になったり、逆に色が濃くなりすぎたりします。

- 混合の問題: レジン液と均一に混ざらず、ダマや分離が発生し、作品に色ムラができてしまいます。

- 硬化不良: 最も深刻なトラブルです。着色剤の劣化した成分がUV光の透過を過剰に妨げ、レジン液がいつまでも固まらない原因になります。

これらのトラブルは、作品の見栄えを損なうだけでなく、最悪の場合は作品そのものを台無しにしてしまいます。

見逃さないで!劣化のサイン

「この着色剤、まだ使えるかな?」と迷ったときは、以下のサインが出ていないかチェックしてみてください。

- 色の変化:新品の時と比べて、明らかに色が濃くなったり薄くなったりしている。

- 粘度の変化:液体がドロドロに固まっていたり、逆に水のようにサラサラになっていたりする。

- 成分の分離:容器の底に顔料が沈殿し、ボトルを振っても均一に混ざらない。

- 容器の異常:ノズルの先で顔料が固まって出にくくなっている。

「あれ?いつもと違うな」と感じたら、それは劣化のサインかもしれません。大切な作品を失敗させないためにも、少しでも異常を感じたら使用を控えるのが賢明です。

劣化した着色剤の活用法

劣化のサインが見られても、「すぐに捨てるのはもったいない…」と感じることもありますよね。状態によっては、本番の作品作り以外で活用できる場合があります。

【豆知識】劣化した着色剤の再利用アイデア

- 硬化テストをしてみる

まずは、ごく少量のレジン液と混ぜて硬化テストを行いましょう。問題なく固まり、発色にも納得がいくようであれば、重要度の低い作品に使えるかもしれません。 - 練習用として使う

色の配合の練習や、試作用として割り切って使用します。本番用の大切な作品には使わないようにしましょう。 - 他のクラフトに利用する

レジンとは混ぜずに、絵の具のように紙粘土や小物に直接塗って着色する、といった使い方も考えられます。

ただし、これらの方法はあくまで自己責任の範囲で行うものです。美しい作品を確実に作り上げるためには、やはり新鮮で状態の良い着色剤を使用することが一番のおすすめです。

保管方法で変わる?レジン液の寿命

レジン液の使用期限は、保管方法によってその寿命が大きく左右されます。適切な環境で保管することは、単に使用期限を延ばすだけでなく、レジン液が持つ本来の透明感や硬化性能を維持するための絶対条件です。ここでは、レジン液の品質を保つための具体的な保管方法と、やってしまいがちなNG例を詳しく解説します。

レジン保管の3大原則

レジン液の劣化を招く主な原因は「光(紫外線)」「熱」「空気(湿気)」の3つです。これらの要因からレジン液を守ることが、保管における最も重要なポイントとなります。

【重要】レジン液保管の3つのルール

- 光(紫外線)を徹底的に遮断する

UVレジンは紫外線を浴びることで硬化します。これは太陽光だけでなく、室内の蛍光灯に含まれる微量の紫外線でも同様です。長期間光に当たると、ボトルの中で少しずつ硬化反応が進み、粘度が高くなる原因になります。必ず購入時の遮光ボトルに入れたまま、光の当たらない場所で保管しましょう。 - 高温・多湿を避ける

熱は化学反応を促進させるため、レジン液の劣化を早めます。特に気温が25℃を超えるような場所での長期保管は避けましょう。また、湿気は硬化不良の大きな原因となります。キッチンなどの湿気が多い場所や、結露しやすい場所は保管に向いていません。 - 空気に触れさせない

開封後は、キャップをしっかり閉めて空気との接触を最小限にすることが大切です。空気中の酸素による酸化や、湿気の混入を防ぎます。使用後はボトルの口を綺麗に拭き取ってからキャップを閉めると、密閉性が高まります。

【要注意】よくある保管のNG例

良かれと思ってやっていることが、実はレジン液の寿命を縮めているケースもあります。特に以下の2つの例には注意が必要です。

NG例1:冷蔵庫での保管

「冷暗所」と聞いて冷蔵庫を思い浮かべるかもしれませんが、レジン液の冷蔵庫保管は推奨されません。その理由は、冷蔵庫から出した際に発生する「結露」にあります。ボトルの内外の温度差によって生じた水滴がレジン液に混入すると、硬化不良や白濁の原因となってしまいます。

NG例2:窓際や車内での保管

窓際は直射日光と熱、両方の影響を最も受けやすい最悪の保管場所です。短時間でもレジン液が硬化し始めたり、品質が著しく低下したりする可能性があります。同様に、夏の車内は非常に高温になるため、絶対に放置しないようにしてください。

季節ごとの保管ポイント

日本の四季は温度変化が大きいため、季節に合わせた保管の工夫も大切です。

- 夏場の対策

猛暑日には室温もかなり上昇します。家の中でも比較的涼しい北側の部屋の押し入れや、床に近い収納スペースなどを選んで保管しましょう。 - 冬場の対策

逆に、レジン液は温度が低すぎると粘度が高まり、ドロドロになって作業性が悪くなります。0℃以下になるような場所での保管は避けましょう。もし冷えて固くなった場合は、暖かい部屋にしばらく置いて常温に戻すか、人肌程度のお湯で湯煎してゆっくりと温めてから使用してください。

レジン液を「大切な画材」として扱ってあげることが、美しい作品作りへの第一歩です。正しい保管方法を習慣づけて、一滴一滴を無駄なく、最高の状態で使ってあげましょう。

レジン液が古くなるとどうなる?劣化サイン

「このレジン液、まだ使えるかな?」と不安に思ったことはありませんか。古くなったレジン液は、見た目や質感にいくつかの分かりやすい「劣化サイン」が現れます。これらのサインを見逃さず、作品の失敗を防ぎましょう。

主な劣化のサインは以下の3つです。

黄変(黄ばみ)

新品のときは無色透明だったレジン液が、ボトルの中で明らかに黄色っぽく変色している場合、劣化が進んでいる可能性が高いです。このようなレジン液で作品を作ると、硬化後も黄ばんだ仕上がりになり、透明感が損なわれてしまいます。

粘度の上昇

レジン液が、以前よりもドロドロして糸を引くように粘度が高くなっているのも劣化のサインです。粘度が高いと、気泡が抜けにくくなったり、モールドの隅々まで行き渡らなかったりして、作業性が著しく低下します。

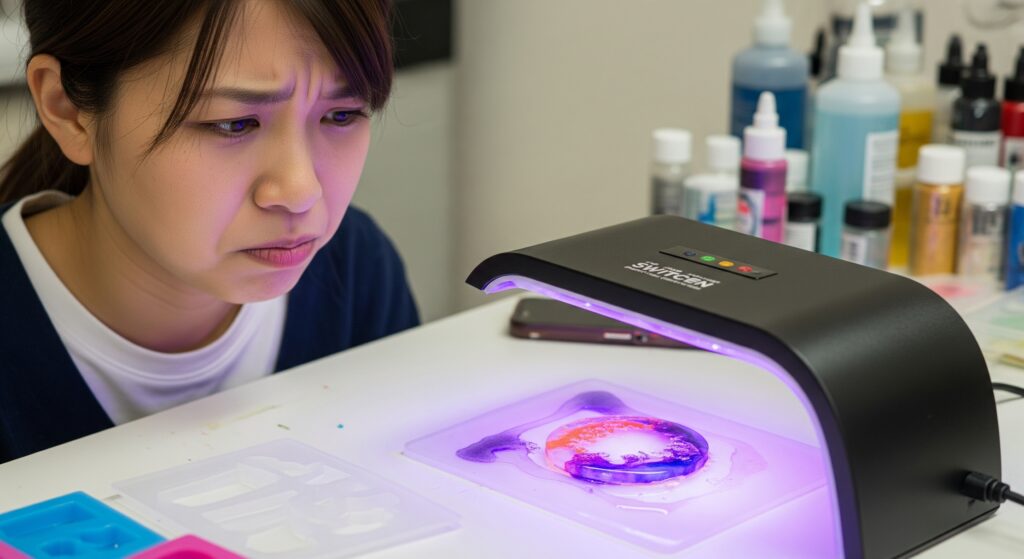

硬化不良

UVライトを通常通り照射しても、表面がベタベタしたり、中がいつまでも固まらなかったりする「硬化不良」も、劣化が原因で起こる代表的なトラブルです。化学反応を起こす成分が劣化し、正常に硬化できなくなっています。

これらのサインが一つでも見られたら、そのレジン液の使用は控えるのが賢明です。特に硬化不良は、後から修正するのが難しいため注意が必要です。

古いレジンが固まらない原因と対処法

時間をかけて作ったのに、古いレジン液が原因で作品が固まらないと、本当にがっかりしますよね。硬化不良が起こる主な原因は、レジン液自体の化学的な劣化にあります。

しかし、原因はそれだけとは限りません。他の要因も考えられるため、いくつか確認してみましょう。

考えられる原因

- レジン液の劣化: 最も多い原因。光や熱で化学成分が変質し、硬化能力を失っています。

- 着色剤の入れすぎ: レジン液に対して着色剤の割合が多すぎると、UV光が内部まで届かず硬化不良を起こします。着色剤は全体の3%以下が目安です。

- UVライトの寿命・出力不足: UVライトのランプも消耗品です。長期間使用していると出力が落ち、硬化に必要なエネルギーが足りなくなることがあります。

- 硬化時間が短い: 作品の厚みや色の濃さに対して、硬化時間が不足している可能性もあります。

対処法

もし硬化不良が起きてしまったら、まずは硬化時間を長くしてみる、ライトを新しいものに交換してみるといった対処法を試す価値はあります。しかし、前述の通り、レジン液自体に黄変や粘度の増加といった劣化サインが見られる場合は、その液を使うのをやめ、新しいものに切り替えるのが最も確実な解決策です。

期限切れ?レジン液の使用期限と正しい捨て方

- やってはいけない古いレジン液の捨て方

- 基本となる古いレジン液の捨て方

- 固まったレジンの捨て方と処分の注意点

- レジンの捨て方でティッシュはどう処理する?

やってはいけない古いレジン液の捨て方

レジンを使った創作活動は非常に楽しいものですが、その素材が化学物質であるという認識を持つことは、作家としての重要な責任の一つです。使用期限が切れたり、劣化してしまったりした古いレジン液の処分方法を誤ると、環境汚染や健康被害など、深刻なトラブルにつながる可能性があります。ここでは、絶対にやってはいけない捨て方とその理由を、より深く掘り下げて解説します。

【環境への影響】なぜ自然に捨ててはいけないのか

未硬化のレジン液は、自然界では分解されない「液体プラスチック」です。安易な処分は、取り返しのつかない環境汚染を引き起こします。

環境汚染に繋がるNG行為

- 排水溝やトイレに流す

レジン液は下水処理施設では分解できず、そのまま河川や海洋へ流出してしまいます。水生生物に有害なだけでなく、排水管の中で固まってしまい、深刻な詰まりを引き起こす恐れもあります。修理には高額な費用がかかることもあり、絶対にやめてください。 - 土に埋める・染み込ませる

土に埋めてもレジンは分解されません。有害な化学物質が土壌に溶け出し、長い年月をかけてその土地を汚染し続けます。最終的にはマイクロプラスチックとなって、環境中に拡散する原因となります。

【健康と安全へのリスク】なぜ液体のまま捨ててはいけないのか

未硬化のレジン液は、人の健康に影響を及ぼす可能性のある化学物質です。自分だけでなく、他者を危険に晒す行為は厳に慎まなければなりません。

健康被害・安全を脅かすNG行為

- 液体のままゴミとして捨てる

未硬化のレジン液は、皮膚に触れるとアレルギー性接触皮膚炎、いわゆる「レジンアレルギー」を発症させる原因物質です。一度発症すると完治は難しいとされています。ゴミ袋が破れて中身が漏れ出した場合、事情を知らないご家族やゴミ収集作業員の方が触れてしまい、アレルギーを発症させてしまう危険性があります。 - 燃やして処分する

個人の判断でレジン液を燃やす行為は非常に危険です。不完全燃焼によって有毒なガスが発生し、それを吸い込むと深刻な健康被害につながる可能性があります。

「少量だから」「見つからないだろう」という軽い気持ちで行った不適切な処分が、私たちの環境や、誰かの健康を将来にわたって脅かす可能性があります。これらの行為は自治体の条例で禁止され、罰則の対象となる場合も。「知らなかった」では済まされないことを、深く心に留めておきましょう。

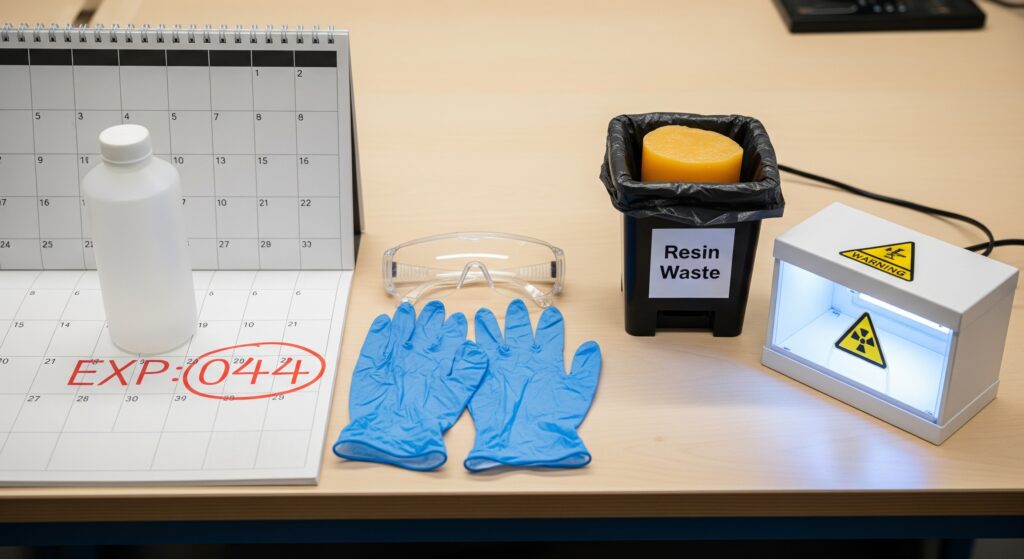

基本となる古いレジン液の捨て方

それでは、古いレジン液はどのように捨てるのが正しいのでしょうか。答えは非常にシンプルで、「完全に硬化させてから捨てる」のが基本ルールです。

レジン液は、硬化させることで化学的に安定した「プラスチック」に変化します。こうすることで、化学廃棄物ではなくなり、一般の家庭ごみとして安全に処分できるようになります。

硬化させて捨てる手順

- 準備をする

作業場所を保護するため、新聞紙やシリコンマットを敷きます。必ずニトリル手袋を着用し、換気を十分に行ってください。 - レジン液を出す

捨ててもよいクリアファイルや、使い古したシリコンモールド、ラップを敷いた紙皿などにレジン液を少量ずつ出します。一度に大量に出すと発熱することがあるため、薄く広げるのがポイントです。 - 光を当てて硬化させる

UV-LEDライトまたは太陽光に当てて、レジン液を完全に硬化させます。中までしっかりと固まっているか、爪楊枝などで確認しましょう。 - ゴミとして捨てる

硬化したレジンは、お住まいの自治体のルールに従って処分します。一般的には「可燃ごみ」または「不燃ごみ」に分類されます。

少し手間はかかりますが、この手順を守ることが、安全なハンドメイド活動を楽しむためのマナーです。作品作りと同じように、後片付けまで丁寧に行いましょう。

固まったレジンの捨て方と処分の注意点

正しく硬化させたレジンや、制作に失敗した作品、劣化した古いアクセサリーなどは、どのように捨てればよいのでしょうか。

前述の通り、完全に硬化したレジンは「プラスチック」と同じ扱いになります。そのため、基本的には一般の家庭ごみとして処分することが可能です。ただし、その分別方法は自治体によって異なります。

自治体のルールを確認しよう

硬化したレジンが「可燃ごみ」になるか「不燃ごみ」になるかは、お住まいの市区町村の規定によります。例えば、小さなプラスチック製品を可燃ごみとして収集する自治体もあれば、不燃ごみとして扱う自治体もあります。不明な場合は、自治体のホームページで確認するか、環境業務課などに問い合わせるのが最も確実です。

また、失敗作に金属パーツやガラスビーズなどが付いている場合は、可能であれば分別してから捨てることが望ましいです。環境への負荷を少しでも減らす意識を持つことも大切ですね。

レジンの捨て方でティッシュはどう処理する?

意外と忘れがちなのが、作業中にレジン液を拭き取ったティッシュやペーパー、綿棒などの処理です。これらにも未硬化のレジンが付着しているため、液体のレジン液と同様に、そのまま捨てるのはNGです。

正しい処理の手順

- レジンが付着したティッシュやペーパーは、作業中、ひとまずアルミホイルを敷いたトレイなどの上にまとめておくと便利です。

- 作業の最後に、集めたティッシュなどを広げ、UVライトや太陽光を当てて、付着したレジンを完全に硬化させます。

- カチカチに固まったことを確認したら、自治体のルールに従ってゴミとして捨てます。

空になったボトルの捨て方

使い切ったつもりのレジン液のボトルも、内側には少量の未硬化レジンが付着しています。レジン液のボトルは遮光性のため、そのままでは光が内部に届きません。

そのため、ハサミやカッターでボトルを切り開き、内側にも光が当たるようにして、残ったレジンを完全に硬化させてから処分してください。この際、手を切らないように十分に注意し、必ず手袋を着用しましょう。

注意

「少量だから大丈夫だろう」という油断が、思わぬトラブルにつながります。レジンに触れたものは、どんなに少量であっても「硬化させてから捨てる」というルールを徹底しましょう。

総まとめ:レジン液の使用期限と安全な扱い方

最後に、この記事で解説してきたレジン液を安全に、そして最大限に楽しむための重要なポイントを、チェックリスト形式で振り返りましょう。この内容を覚えておけば、今後の作品作りがよりスムーズで安全なものになります。

レジンは正しく扱えば、あなたの創造性を形にしてくれる素晴らしい素材です。使用期限の管理から、安全な処分方法まで、正しい知識を身につけて、心から安心してハンドメイド活動を楽しんでくださいね!

コメント