※本記事はプロモーションが含まれています。

レジンで作成した球体にどうしても残ってしまう、つなぎ目。この一本の線が原因で、作品の完成度が下がってしまうと感じる方は少なくありません。

この記事では、レジン球体のつなぎ目に関する悩みを根本から解決するため、基本的なレジン球体のつなぎ目の消し方から、作業効率を上げるレジンバリ取りのコツ、透明感を引き出すレジン研磨のやり方まで、具体的な手順を詳しく解説します。さらに、仕上がりを格段に向上させるレジンコーティング剤のおすすめや、正しいヤスリがけの順番、ピカピカに磨き上げるコンパウンドの使い方も紹介。

また、手間をかけたくない方向けに研磨しない仕上げ方や、そもそもつなぎ目ができにくいモールドの選び方、逆転の発想でつなぎ目をデザインにするアイデアまで網羅しました。作品作りに必要な道具一覧も掲載しているので、この記事を読むだけで、あなたもプロのような美しい球体レジンを作れるようになります。

- つなぎ目を消すための基本的な手順がわかる

- 研磨作業を成功させる道具の選び方と正しい使い方が身につく

- 研磨しない方法やデザインに活かすアイデアなど発想が広がる

- 必要な道具をリストで確認でき、すぐに作業を始められる

レジン球体のつなぎ目を消す基本工程

- 基本的なレジン球体つなぎ目の消し方

- 綺麗に仕上げるレジンバリ取りのコツ

- 透明感を引き出すレジン研磨のやり方

- 研磨で重要なヤスリがけの順番とは

- 輝きを増すコンパウンドの正しい使い方

- 仕上げに最適なレジンコーティング剤のおすすめ

基本的なレジン球体つなぎ目の消し方

レジン球体のつなぎ目を消す作業は、「削る」「磨く」「コーティングする」という3つの工程で成り立っています。この手順を正しく踏むことで、まるでつなぎ目がなかったかのような、滑らかで透明な球体に仕上げることが可能です。

まず、2つの半球を硬化させてできたバリ(はみ出し部分)を大まかに削り取ります。次に、ヤスリや耐水ペーパーを使って、つなぎ目の段差が完全に感じられなくなるまで表面を磨き上げます。そして最後に、研磨によって生じた細かな傷を消し、新品のような輝きを取り戻すためにコーティング剤を塗布して完成です。

つなぎ目を消す3ステップ

- 削る:ニッパーやデザインナイフで大きなバリを取り除く。

- 磨く:番手の違うヤスリで段階的に表面を滑らかにする。

- コーティング:研磨傷を消し、透明度と艶を出す。

一見すると複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつの工程は決して難しくありません。それぞれの作業の目的を理解し、丁寧に進めることが、プロ級の仕上がりへの一番の近道となります。

綺麗に仕上げるレジンバリ取りのコツ

つなぎ目処理の最初のステップである「バリ取り」は、後の工程の効率と仕上がりを大きく左右する重要な作業です。ここで重要になるのは、バリの形状や硬さに合わせて道具を的確に使い分けることです。

道具の選択

餃子の羽のように薄く広がったバリは、ハサミで簡単に切り取ることができます。しかし、レジン液が多すぎて厚みが出てしまった硬いバリは、刃こぼれの原因になるためハサミは向きません。このような場合は、プラモデル用などのニッパーを使うと、軽い力で安全にカットできます。

大まかなバリを取り除いた後は、デザインナイフやカッターで細かな部分を削ぎ落とし、球体の形状に近づけていきます。

作業時の注意点

デザインナイフなど刃物を使う際は、刃の進行方向に指を置かないようにしてください。また、力を入れすぎると作品本体を傷つけたり、接着面が剥がれたりする原因になるため、少しずつ慎重に削ることを心がけましょう。

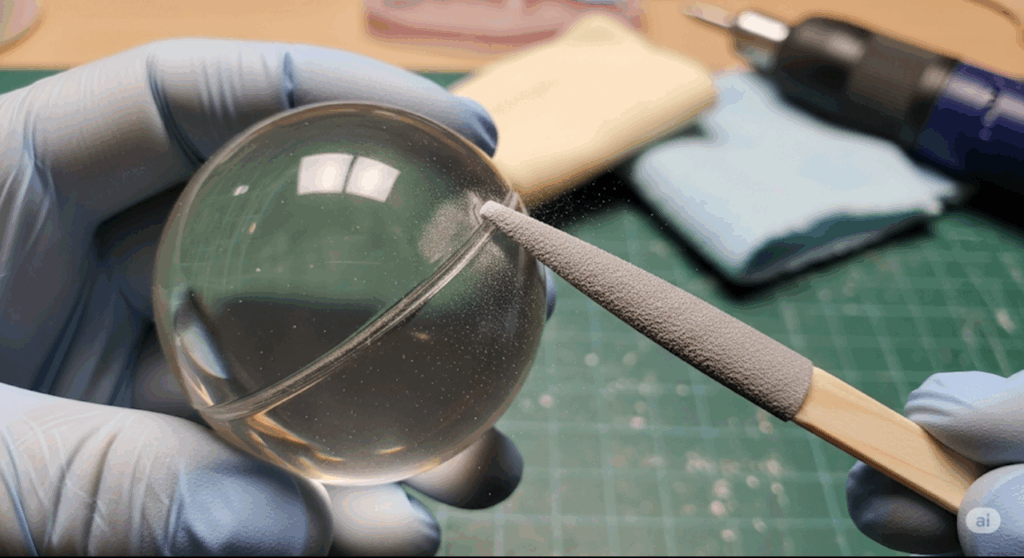

形を整える

バリを削り取っただけでは、まだつなぎ目部分に凹凸が残っています。金属ヤスリやクラフト用のバッファー(スポンジ状のヤスリ)を使い、球体の丸みに沿って優しく動かしながら、全体の形を滑らかに整えていきましょう。

透明感を引き出すレジン研磨のやり方

研磨は、レジン作品のクオリティを決定づける最も重要な工程です。バリ取りでできた傷や凹凸を消し、表面を鏡のように滑らかにすることで、光が乱反射することなく透過し、水晶のような透明感が生まれます。

研磨の基本は、目の粗いヤスリから使い始め、徐々に目の細かいものへと変えていくことです。このとき、「水研ぎ」と呼ばれる方法を用いると、より効率的で美しい仕上がりになります。

水研ぎの準備と手順

水研ぎは、耐水ペーパーを水に濡らしながら研磨する方法です。摩擦熱の発生を抑えてレジンが溶けるのを防ぎ、削りカスが粉塵として飛散するのを防ぐ効果があります。

| 番手 | 主な役割 | 研磨のゴール |

|---|---|---|

| #400~#600 | 形状の修正 | バリ取りでできた大きな傷や段差をなくし、全体の形を整える |

| #800~#1000 | 粗い傷の除去 | 前の番手でついたヤスリ傷を消し、表面をより滑らかにする |

| #1500~#2000 | 最終的な表面調整 | 肉眼ではほとんど見えないレベルまで表面を均一に整える |

研磨する際は、一方向にだけ動かすのではなく、縦、横、斜めと様々な角度から磨くと、磨き残しが少なくなり、より均一な面に仕上がります。各番手で、前の番手の傷が完全に見えなくなるまで磨くのがコツです。

研磨で重要なヤスリがけの順番とは

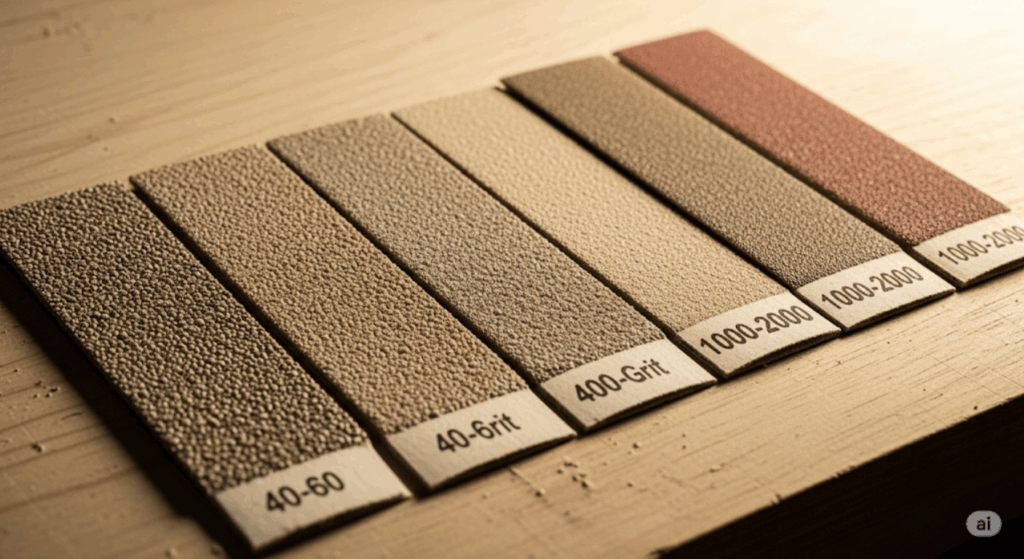

ヤスリがけで最も大切なのは、番手、つまりヤスリの目の粗さを使う順番です。この順番を間違えたり、途中の番手を飛ばしてしまったりすると、いくら時間をかけても表面の傷はなくならず、綺麗な透明感は得られません。

基本の順番は、必ず「小さい数字(目が粗い)から大きい数字(目が細かい)へ」です。

例えば、「#400 → #1000 → #2000」という流れで作業を進めます。これは、#400でできた深い傷を#1000で浅い傷に置き換え、さらにその浅い傷を#2000でより微細な傷に置き換えていくイメージです。いきなり#2000のような細かい番手から始めても、バリ取りでできた大きな凹凸や深い傷は全く消えません。

「早く終わらせたいから、#400の次は一気に#2000を使おう」と考えてしまうかもしれませんが、これは逆効果です。中間の番手を飛ばすと、粗いヤスリでついた傷を細かいヤスリで消しきれず、結果的に曇ったままの仕上がりになってしまいます。面倒に感じても、段階を確実に踏むことが、美しい作品への一番の近道ですよ。

各番手での研磨が完了したら、一度レジンを水で洗い、乾いた布で拭いて傷の残り具合を確認する習慣をつけると、次のステップに進むべきかどうかの判断がしやすくなります。

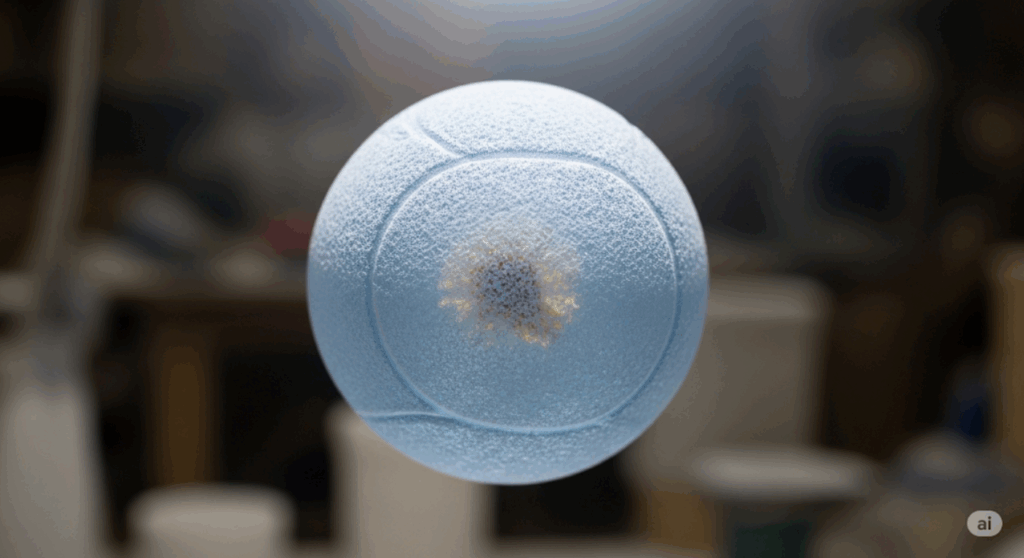

輝きを増すコンパウンドの正しい使い方

コンパウンドは「研磨剤」とも呼ばれ、耐水ペーパーでの研磨が終わった後の最終仕上げに使うアイテムです。#2000程度の耐水ペーパーで磨き終えたレジンは、すりガラスのように白く曇っていますが、コンパウンドを使うことで、その曇りを取り除き、プラスチックとは思えないほどの輝きと透明度を引き出すことができます。

コンパウンドは、粒子の大きさが異なる複数の種類がセットになっている製品が一般的です。これもヤスリと同様に、粗いものから細かいものへと順番に使っていきます。

コンパウンドの種類と使い方

| 種類 | 主な役割 |

|---|---|

| 粗目 | 耐水ペーパーで残った細かな研磨傷や全体の曇りを取り除く |

| 細目 | 粗目でついた磨き傷をさらに細かくし、艶を出し始める |

| 仕上げ用(極細) | 表面を鏡のように磨き上げ、最終的な輝きを与える |

使い方は、まず柔らかい布(メガネ拭きのようなマイクロファイバークロスがおすすめです)にコンパウンドを少量(米粒程度)取ります。そして、作品の表面を優しく、円を描くように磨いていきます。一つの種類で磨き終わったら、布の綺麗な面に変えるか、新しい布を用意して次の種類のコンパウンドで同じように磨き上げてください。布を使い分けることで、異なる粒子の研磨剤が混ざるのを防ぎ、効果を最大限に発揮できます。

仕上げに最適なレジンコーティング剤のおすすめ

研磨作業のゴールはコンパウンドだけではありません。より手軽に、そして確実に美しい艶と透明感を得るための強力な味方が「レジンコーティング剤」です。

これは研磨でできた微細な傷の隙間にレジン液が入り込み、表面を滑らかにコーティングすることで、一瞬にして曇りを解消し、水晶のような透明感を与える効果があります。特に、コンパウンドを使ってもなかなか輝きが出ない場合や、さらに強い光沢や保護膜が欲しい場合に非常に有効です。

コーティング剤の種類と選び方

現在主流なのは、マニキュアのようにキャップに筆がついているタイプのUV-LEDレジン用コーティング剤です。手を汚さずに手軽に塗ることができ、UV-LEDライトを照射すれば数分で硬化するため、初心者の方でも非常に扱いやすいのが特徴です。

コーティングのコツ

コーティング剤を塗る際は、一度に厚塗りしようとせず、薄く均一に塗り広げるのがポイントです。もし凹凸がひどい場合は、一度硬化させた後、再度薄く塗り重ねることで、より滑らかな表面に仕上がります。

研磨作業に時間をかけられない場合でも、#1000程度の耐水ペーパーで磨いた後にこのコーティング剤を使えば、かなり綺麗な仕上がりになるため、時短テクニックとしても活用できます。

発想を変えるレジン球体つなぎ目の対策

- 手間を省く!研磨しない仕上げ方

- 便利なつなぎ目ができにくいモールド

- つなぎ目をデザインにする逆転の発想

- つなぎ目処理に便利な必要な道具一覧

- これで完璧!レジン球体のつなぎ目攻略

手間を省く!研磨しない仕上げ方

「研磨作業はどうしても時間と手間がかかって苦手…」と感じる方のために、ヤスリがけをせずに、つなぎ目を目立たなくする方法も存在します。それが「レジンコーティング」による仕上げ方です。

この方法は、まずニッパーやデザインナイフでバリをできる限り丁寧に取り除きます。その後、つなぎ目の段差を埋めるように、上からレジン液を薄く塗り、UV-LEDライトで硬化させます。これを「追いレジン」と呼ぶこともあります。

一度で凹凸が消えない場合は、この「塗って硬化させる」作業を2~3回繰り返すことで、表面が滑らかになり、つなぎ目が目立ちにくくなります。

研磨しない方法のメリットとデメリット

- メリット:圧倒的に時間が短縮でき、削りカスも出ないため手軽。

- デメリット:研磨した場合ほどの完璧な球体にはなりにくい。レジンを重ね塗りするため、僅かな歪みや厚みのムラが出やすい。

この方法は、完璧な球体を求める作品よりも、多少の歪みが気にならないデザインの作品や、とにかく手軽に完成させたい場合に適しています。作品のデザインや求めるクオリティによって、研磨する方法と使い分けるのがおすすめです。

便利なつなぎ目ができにくいモールド

つなぎ目の処理に毎回悩まされるのであれば、発想を転換し、そもそもつなぎ目ができにくい道具を選ぶというのも非常に賢い選択です。

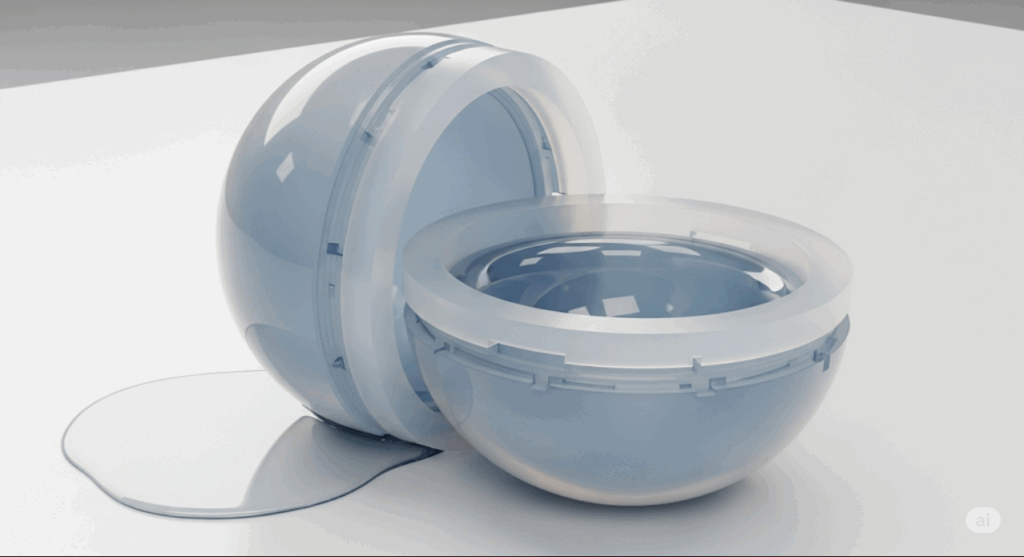

従来、レジンで球体を作るには、2つの半球モールドを張り合わせる方法が一般的でした。この方法では、どうしても2つのパーツの間に継ぎ目ができてしまい、バリの発生は避けられません。

しかし、現在では技術が進歩し、1つのモールドで完全な球体が作れる一体型のシリコンモールドが販売されています。これは、モールドのどこか一箇所に小さな注ぎ口があり、そこからレジン液を流し込むことで、つなぎ目のない球体を作成できる画期的なアイテムです。

一体型モールドのメリット

- バリやつなぎ目が一切できないため、面倒な研磨作業が不要になる。

- 作業時間を大幅に短縮できる。

- 誰でも簡単に綺麗な球体を作ることができる。

もちろん、注ぎ口部分の処理(硬化後に少し出っ張った部分をカットするなど)は必要になりますが、全周にわたって研磨する手間とは比べ物になりません。これから道具を揃える方や、研磨作業が苦手な方は、ぜひこの一体型モールドの導入を検討してみてください。

つなぎ目をデザインにする逆転の発想

これまで、つなぎ目をいかにして「消すか」という点に焦点を当ててきましたが、クリエイティブな視点では、そのつなぎ目をあえて「活かす」という方法もあります。これは、つなぎ目を欠点と捉えるのではなく、作品の一部として昇華させる逆転の発想です。

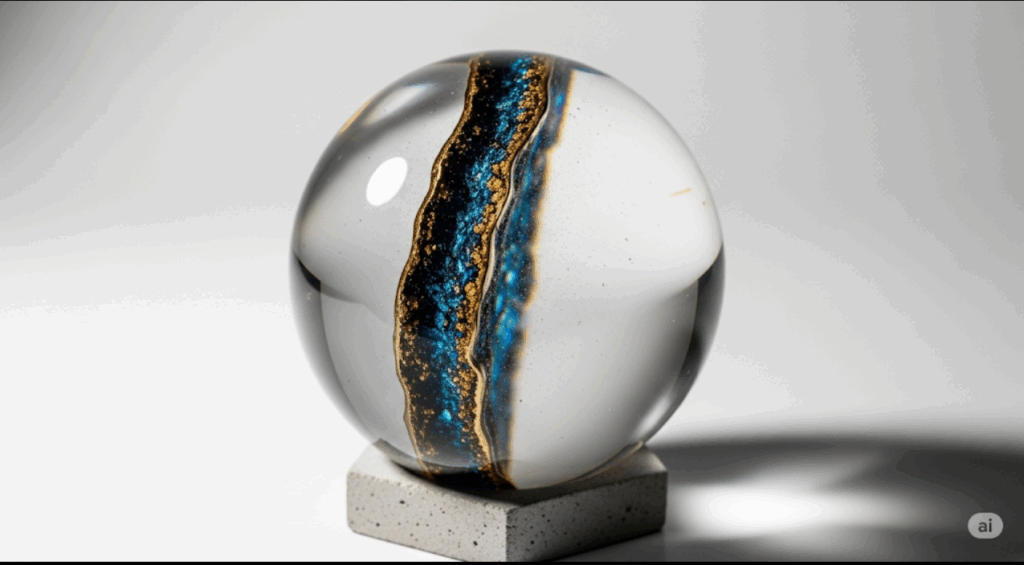

例えば、つなぎ目のラインに沿って、金箔や銀箔、ラメなどを乗せてからコーティングすると、まるで金継ぎ(きんつぎ)のような、あるいは惑星の輪のような、ユニークで高貴なデザインに仕上げることができます。

デザインアイデアの例

- 金属パーツを埋め込む:つなぎ目に沿って、細いワイヤーやライン状の金属パーツを埋め込み、スタイリッシュなアクセントにする。

- 色の境界線にする:半球をそれぞれ違う色で作り、つなぎ目を色の境界線として楽しむ。アゲートスライス(瑪瑙)のような自然な模様を表現できる。

- 模様を描く:つなぎ目部分に、細筆で繊細な模様やラインを描き加える。

「消せないなら、活かせばいいじゃない!」という考え方ですね。手間のかかる作業を、逆にオリジナリティを生み出すチャンスに変えることができるなんて、ハンドメイドの面白いところです。この方法なら、研磨の技術がなくても、世界に一つだけの個性的な作品を生み出せますよ。

完璧な透明球を目指すだけでなく、このような自由な発想を取り入れることで、レジン制作の楽しさはさらに広がっていくでしょう。

つなぎ目処理に便利な必要な道具一覧

レジン球体のつなぎ目処理をスムーズに進めるためには、適切な道具を揃えておくことが不可欠です。ここでは、各工程で必要になる基本的な道具を一覧でご紹介します。

削る道具

- ニッパー:厚みのある硬いバリをカットするために使用します。

- デザインナイフ/カッター:細かなバリを削ぎ落としたり、形状を整えたりするのに便利です。

磨く道具

- ヤスリ:金属ヤスリや紙ヤスリなど。大まかな形を整えるのに使います。

- 耐水ペーパー:#400~#2000程度まで、数種類の番手を揃えておきましょう。

- コンパウンド:粗目、細目、仕上げ用の3種類がセットになったものが便利です。

- マイクロファイバークロス:コンパウンドを付けて磨くための柔らかい布。

仕上げ道具

- レジンコーティング剤:研磨後の最終仕上げや、研磨しない場合の艶出しに使います。

- UV-LEDライト:コーティング剤を硬化させるために必須です。

その他

- ピンセット:細かなパーツを扱う際に役立ちます。

- シリコンマット:作業台が汚れるのを防ぎます。

- 水を張る容器:水研ぎをする際に使用します。

これらの道具は、手芸用品店や模型店、オンラインストアなどで手軽に購入することができます。最初から全てを完璧に揃える必要はありませんが、特に耐水ペーパーとコーティング剤は、仕上がりに大きく影響するため、優先的に用意することをおすすめします。

これで完璧!レジン球体のつなぎ目攻略

この記事では、レジン球体のつなぎ目を消すための様々な方法とコツを解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。

レジンの球体に関してもっと知りたい方はこちらの記事をおすすめします。さまざまな球体のレジンを作成する際の問題の解決に役立ちます!

>>レジンの球体がうまくいかない?10の原因と解決策を解説!

コメント