※本記事はプロモーションが含まれています。

レジン作品のクオリティを左右する、レジン研磨。宝石のような透明感を目指して挑戦してみるものの、「レジン研磨はどこまでやればいいの?」「正しいレジン研磨の順番が分からない」「UVレジン研磨のやり方がこれで合っているか不安」といった数々の疑問にぶつかる方は少なくありません。また、時間をかけてコンパウンドで磨いても納得のいく傷消しができず、表面が白く曇る失敗に悩む声もあとを絶ちません。この記事では、レジン研磨の基本的な手順から、ダイソーなどの100円ショップで揃う便利な道具、さらには歯磨き粉やピカールを使った驚きの代用案、そして究極の時短技であるレジン研磨をしない方法まで、あなたの「?」を「!」に変える情報を徹底的に網羅して解説します。

- レジン研磨の正しい手順と傷を消すコツ

- 曇りや失敗の原因と具体的な解決策

- 予算を抑えるための代替品や便利な道具

- 研磨しないできれいに仕上げる時短テクニック

失敗しないレジン研磨の基本手順

- 覚えるべきレジン研磨の順番とは

- UVレジン研磨の基本的なやり方

- レジン研磨はどこまでやれば良い?

- 曇る原因と解決方法

- 上手な傷消しのコツ

覚えるべきレジン研磨の順番とは

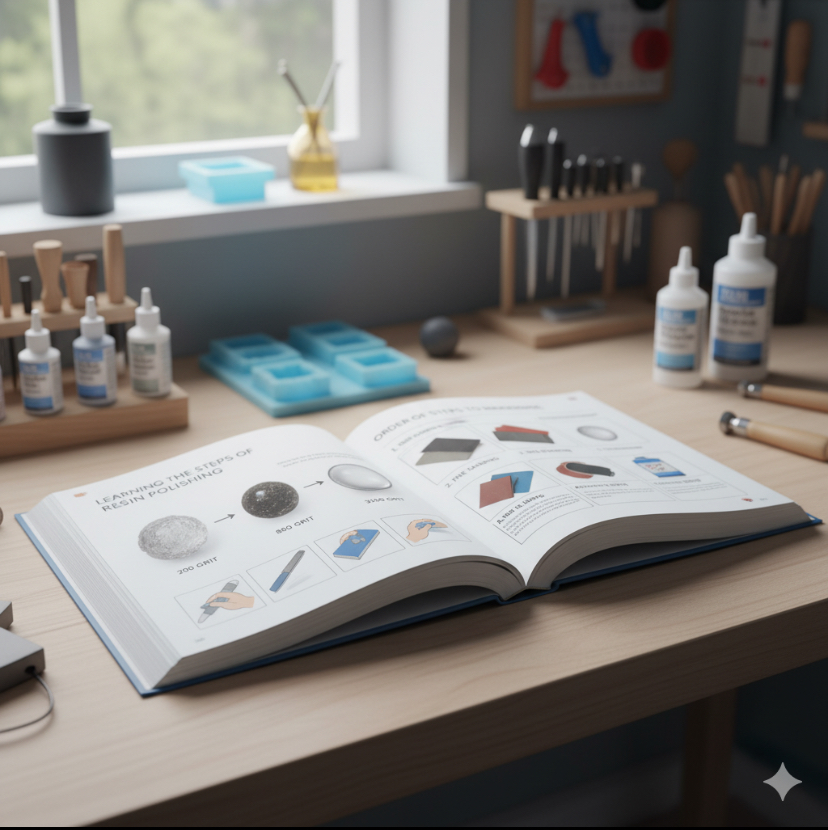

レジン研磨でプロのような透明感のある美しい仕上がりを目指すには、正しい順番を守ることが絶対条件です。基本は、目が粗い道具から細かい道具へと段階的に使い、表面を整えていくことにあります。この工程を自己流で飛ばしたり、順番を間違えたりすると、深い傷がいつまでも残り、後工程では決して消せない「曇り」の根本的な原因となってしまうのです。

具体的な研磨のフローは、大きく分けて「研削」「研磨」「仕上げ」という3つのステップで構成されています。それぞれの工程が持つ役割を正しく理解し、一つひとつ丁寧に進めていきましょう。

研磨の基本フロー3ステップ

- 研削(形を整える):金属ヤスリなどを使用し、硬化後にはみ出したバリやデザイン上不要な凹凸を削り取り、作品の基本的なフォルムを確定させます。

- 研磨(表面を磨く):耐水ペーパーを使い、研削工程で付いたヤスリ傷を、より細かい傷へと置き換えながら徐々に表面を滑らかにしていきます。

- 仕上げ(艶出し):コンパウンド(研磨剤)というペースト状の研磨剤を使い、肉眼では見えないレベルの微細な傷を消し去り、最終的な艶と透明感を引き出します。

この中で特に作品のクオリティを決定づけるのが、2番目の「研磨」工程です。ここで使用する耐水ペーパーの番手(目の粗さを示す数値)の順番を絶対に間違えないようにしてください。番手の数値はJIS(日本産業規格)によって規格化されており、数値が小さいほど目が粗く(よく削れる)、大きいほど目が細かく(滑らかに仕上がる)なります。

| 工程 | 番手(目安) | 目的とポイント |

|---|---|---|

| 1. 粗削り | #400 → #600 | 金属ヤスリで付いた深い傷を消し、全体の面を均一に整える段階。ここで手を抜くと後工程に響きます。 |

| 2. 中間研磨 | #800 → #1000 | 粗削りで付いた傷を、さらに細かい傷へと置き換えていきます。このあたりから表面が白く曇り始めます。 |

| 3. 仕上げ磨き | #1500 → #2000 | コンパウンド前の最終調整です。#2000まで終えると、表面は均一な「すりガラス」状になります。 |

| 4. より高みへ | #3000 → #5000 | (必須ではない)さらに完璧な鏡面を目指す場合に使用します。ここまで行うとコンパウンド作業が楽になります。 |

この順番を一つずつ、前の番手で付いた傷が完全に見えなくなるまで実行することが、成功への唯一の道です。焦りは禁物です。各番手の工程を「次の工程への下準備」と捉え、じっくりと取り組みましょう。

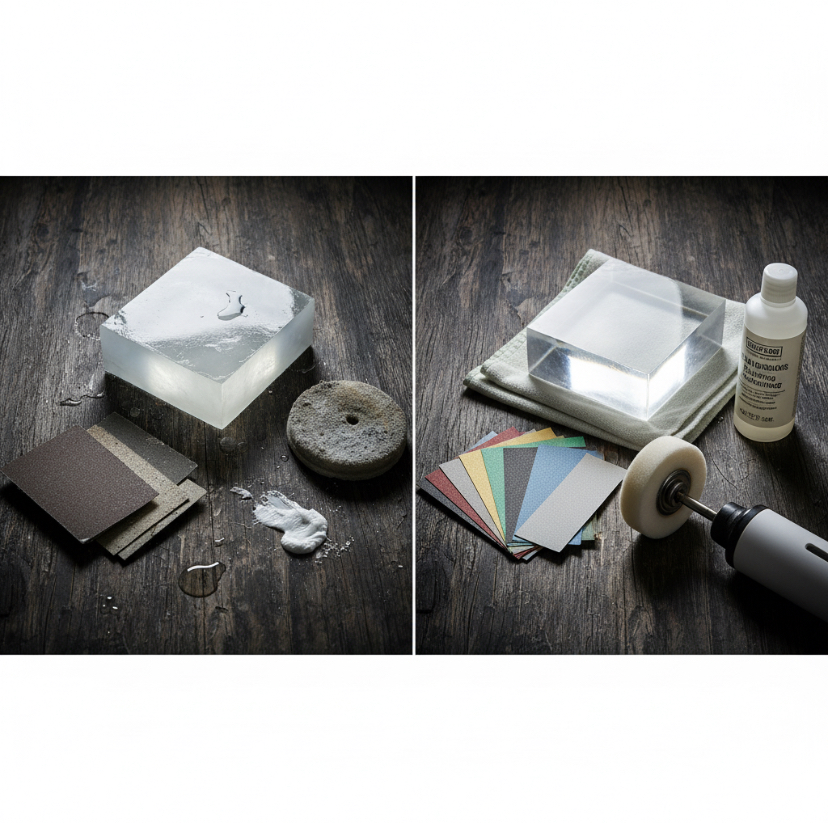

UVレジン研磨の基本的なやり方

UVレジン研磨の具体的な方法として、プロも実践する最も重要かつ基本的なテクニックが「水研ぎ」です。これは、その名の通り、耐水ペーパーと水を併用しながら磨く方法で、美しい仕上がりには欠かせない数多くのメリットがあります。

最大のメリットは、研磨時に発生する摩擦熱を効果的に抑制できる点です。レジンは熱可塑性を持つ樹脂であり、特に摩擦熱には弱い性質があります。乾いた状態で強くこすると、摩擦熱で表面がわずかに溶けてしまい、それが新たな傷や曇りの原因になることがあるのです。水を使うことで、常に表面を冷却しながら作業を進めることができ、こうしたトラブルを未然に防げます。

もう一つの重要な効果は、研磨粉の目詰まり防止です。研磨によって生じる白い削りカスは、放置すると耐水ペーパーの研磨面に詰まってしまいます。目が詰まると研磨力が著しく低下し、作業効率が悪くなるだけでなく、均一に磨けずムラの原因にもなります。水を使うことで、これらの削りカスがスムーズに洗い流され、常にペーパーの性能を最大限に引き出した状態で磨き続けることが可能になるのです。

水研ぎの具体的な手順とコツ

- 小さなボウルやタッパーなどの容器に水を準備します。

- 使用する番手の耐水ペーパーを、作業しやすいサイズ(例: 3cm四方)にカットし、数分間水に浸しておきます。

- 平らな面を磨く際は、「当て木」と呼ばれる木片や消しゴムにペーパーを巻き付けると、均等な力で磨けて非常に効率的です。

- レジン作品の表面に水をつけながら、一定の力で優しく磨いていきます。時々ペーパーを水ですすぎ、削りカスを落としながら作業しましょう。

- 磨き具合を確認する際は、一度表面の水分と削りカスをきれいに拭き取ってから、乾燥した状態で光に当てて確認します。

磨く際のコツは、一方向にだけ動かすのではなく、円を描いたり、縦、横、斜めと様々な角度から多角的に磨くことです。これにより、一方向だけの研磨傷が残るのを防ぎ、ムラのない完璧な下地を作ることができます。そして、次の番手に移る前には、必ず前の番手でついた傷が完全に見えなくなったことを確認してください。この地道な作業の積み重ねが、最終的な透明度を決定づけるのです。

レジン研磨はどこまでやれば良い?

レジン研磨を進める中で、誰もが一度は「一体、このヤスリがけはどこまでやれば終わりなの?」という壁に突き当たります。この「終わり」の見極めは非常に重要で、仕上げのコンパウンド工程に移行するタイミングを間違えると、どれだけ丁寧に仕上げても期待したような輝きは得られません。

結論から言うと、ヤスリがけ(耐水ペーパーでの研磨)のゴールは「作品の表面全体が、光沢のない均一なマット状、つまり白く曇った状態」になるまでです。まるで上質な「すりガラス」や「曇りガラス」のように、どこにも光沢が残っておらず、しっとりとした質感に見える状態が理想です。

「え、ピカピカの透明にする作業なのに、わざわざ白く曇らせるのがゴールなの?」と驚くかもしれませんね。しかし、これこそがコンパウンド仕上げを成功させるための、最も重要な下地作りなのです。部分的に透明な箇所が残っていたり、光に透かすとキラリと光る深い傷が見えたりする状態では、まだ研磨が不十分な証拠です。

なぜなら、コンパウンドの役割はあくまで「微細な傷をさらに細かくして平滑にし、艶を出す」ことであり、耐水ペーパーでついたような比較的深い傷を「埋めたり」「消したり」するほどの研磨力はないからです。研磨不足のままコンパウンド工程に進んでしまうと、深い傷はそのまま残り、その傷が光を乱反射させることで、結果的に白くぼやけた中途半端な仕上がりになってしまいます。

研磨完了を見極めるチェックポイント

- 濡らして確認しない:濡れていると傷が隠れて透明に見えがちです。必ず完全に乾いた状態で確認してください。

- 多角的な光源で確認:部屋の照明だけでなく、スマートフォンのライトなど、様々な角度から光を当てて、深い傷が残っていないか入念にチェックしましょう。

- 指先の感触で確認:視覚だけでなく、指先でそっと表面を撫でてみてください。引っかかるような感触があれば、まだ傷が残っている可能性があります。

耐水ペーパーの最終番手(#2000以上)で磨き終えた段階で、この「完璧なすりガラス状態」になっていれば、次のコンパウンド工程に進む準備が万全に整ったサインです。この状態まで到達できれば、その後の仕上げで必ず驚くほどの透明感が得られるでしょう。

曇る原因と解決方法

時間をかけて丁寧にコンパウンドで磨いたはずなのに、レジンがクリアにならず白く曇ってしまう。これは、レジン研磨で最も多くの人が経験する、心が折れかける失敗例の一つです。しかし、安心してください。その原因は非常にシンプルで、ほぼ100%「研磨不足」、特に番手を飛ばした、あるいは前の番手の傷の消し残しにあります。

具体的に説明すると、前の工程で使った粗い番手の耐水ペーパーの傷が、表面に完全に取り除けていないまま次の番手に進んでしまったことが原因です。例えば、#400で付いた深い傷を消し切らないまま、その上から#800、#1000と作業を進めてしまうと、表面的な細かい傷は消えても、その奥深くにある#400の傷はそのまま残存します。コンパウンドでは、このような深い傷を消すことは物理的に不可能です。そして、その消え残った傷が光を複雑に乱反射させ、結果として白く「曇って」見えてしまうのです。

曇りを招く典型的なNG行動パターン

- 焦りによる確認不足:前の番手の傷が消えたかを入念に確認せず、「これくらいでいいだろう」と次の番手に進んでしまう。

- 効率重視の番手飛ばし:時間を短縮したいからと、番手を大きく飛ばす行為。(例:#400から一気に#1000に飛ぶなど)

- 研磨のムラ:一部分だけを熱心に磨き、全体を均一に研磨できていない。磨き残した部分の傷が曇りの原因になります。

もし作品が曇ってしまった場合、その上からいくらコンパウンドを重ねても状況は改善しません。解決策はただ一つ、「勇気を持って、前の番手(工程)に戻ってやり直すこと」です。これが唯一にして最も確実なリカバリー方法となります。

曇ってしまった際の具体的なリカバリー手順

- まず、付着しているコンパウンドを中性洗剤などで優しく洗い流し、完全に乾燥させます。

- 作品の状態を確認し、耐水ペーパーの#1000あたりから再度「水研ぎ」を開始します。

- 今度こそ、#1000で付いた傷が完全に消えるまで、じっくりと#1500で磨きます。

- 同様に、#1500の傷が消えるまで#2000で磨き、完璧な「すりガラス状態」を作り直します。

- この下地ができて初めて、再度コンパウンドでの仕上げ工程に挑戦します。

もし、特定の箇所に深い傷や硬化時にできた気泡による穴がある場合は、その部分にUVレジン液を爪楊枝の先などで少量だけ盛り、UVライトで硬化させて物理的に傷を埋めてから全体の研磨を再開すると、より効率的に修正が可能です。

上手な傷消しのコツ

レジン研磨における「傷消し」という言葉は、実は少し誤解を生みやすい表現かもしれません。正確には、傷を魔法のように「消滅」させるのではなく、「目立つ大きな傷を、より細かく目立たない傷に段階的に置き換えていく作業」と理解することが、上手な傷消しへの最も重要な心構えとなります。

この原理を具体的に見てみましょう。例えば、#400の耐水ペーパーで磨くと、作品表面には#400相当の深さの研磨傷が付きます。次に使用する#800のペーパーの役割は、この#400の傷によってできたギザギザの山と谷を削り取り、全体を#800相当の、より浅く細かい傷で均一に「上書き」することです。これを#2000、#3000と番手を上げながら繰り返し、最終的にコンパウンドで磨くことで、人間の目では到底認識できないレベルの微細な傷の状態にし、光が正反射する平滑な面を作り出す。これが傷消しの正体です。

傷消しを完璧に成功させるための3つのコツ

- 十分すぎるほどの時間をかける

特に番手を上げた直後は、前の粗い傷を完全に消し去るために、意識して時間をかける必要があります。「もう傷は消えたかな?」と感じてから、さらにプラス1分磨き続けるくらいの丁寧さが、最終的なクオリティを保証します。 - 磨く方向を意識的に変える

前の番手で縦方向に磨いたなら、次の番手では横方向、その次では斜め方向、というように、工程ごとに磨く方向を変えることを強く推奨します。こうすることで、前の工程で付いた直線的な傷が残っているかどうかを視覚的に極めて確認しやすくなります。 - 工程間の洗浄を徹底する

番手を変更する際には、作品と自分の手を一度きれいに洗い流しましょう。これにより、粗い番手の研磨粒子が作品表面に残り、次の細かい番手のペーパーで磨く際に新たな深い傷を付けてしまう「共擦れ」という現象を防ぐことができます。

研磨は本当に地味で根気のいる作業です。でも、一つ一つのステップをサボらず確実に行うことが、最終的に「やってよかった」と思える美しい作品へと繋がります。特に傷消しは、この丁寧さの積み重ねが正直に結果として現れる部分なので、ぜひ楽しむくらいの気持ちでじっくりと取り組んでみてください。

レジン研磨の質を上げる道具と裏技

- 仕上げに使うコンパウンドの種類

- 歯磨き粉は代用できるか

- レジン研磨でのピカールの使い方

- 研磨の道具はダイソーでも揃う

- 時短技!あえてレジンを研磨しない方法

仕上げに使うコンパウンドの種類

長く丁寧な耐水ペーパーでの研磨を終えたら、いよいよ作品に命を吹き込む最終仕上げ、「コンパウンド」の出番です。コンパウンドは、超微細な砥粒(とりゅう)と呼ばれる硬い粒子がオイルやワックスの中に含まれたペースト状の研磨剤です。耐水ペーパーでは到底消しきれないミクロレベルの凹凸をさらに滑らかにし、光の乱反射を抑えることで、まるで濡れているかのような深い艶と鏡面のような輝きを生み出す役割を果たします。

レジン研磨においては、特にプラモデル用として模型店などで販売されているものが非常に使いやすく、入手も容易なためおすすめです。これらは通常、「粗目」「細目」「仕上げ目」といった粒度の異なる3種類がセットで販売されており、順番に使うことで最大の効果を発揮します。

| 種類 | 粒子の細かさ(目安) | 主な役割と得られる効果 |

|---|---|---|

| 粗目 (Coarse) | 3~5ミクロン | 耐水ペーパーの#2000番~#3000番の磨き傷を消し、本格的な艶出しの土台を作ります。 |

| 細目 (Fine) | 1~2ミクロン | 粗目の磨き傷を完全に消し去り、この段階でハッキリとした光沢と透明感が現れ始めます。 |

| 仕上げ目 (Finish) | 0.2~0.5ミクロン | 細目の磨き傷さえも消し、最終的な鏡面光沢を引き出します。セラミック粒子配合のものもあります。 |

コンパウンドの基本的な使い方と注意点

使い方は非常にシンプルですが、いくつかのポイントを押さえることで仕上がりが格段に向上します。まず、メガネ拭きやアクセサリー用のセーム革など、繊維が細かく柔らかい清潔な布を種類ごとに3枚用意します。ティッシュペーパーや硬い布は、新たな傷の原因になるため絶対に使用しないでください。

布に「粗目」のコンパウンドを米粒一つ分ほどの少量を取り、作品表面を優しく、力を入れずに円を描くように磨き上げます。重要なのは、自分の力でこするのではなく、コンパウンドに含まれる研磨剤の粒子に仕事をさせるイメージを持つことです。

全体を磨き終えたら、布の綺麗な面で残ったコンパウンドを丁寧に拭き取ります。次に、必ず新しい布に持ち替え、「細目」で同様の工程を繰り返します。この段階で、作品が劇的に透明になってくるのが実感できるはずです。最後に、3枚目の布で「仕上げ目」を使い、完璧な鏡面光沢を引き出します。全ての工程が終わったら、中性洗剤をつけた指の腹で優しく洗い、コンパウンドの油分を完全に除去し、柔らかい布で水分を拭き取れば完成です。

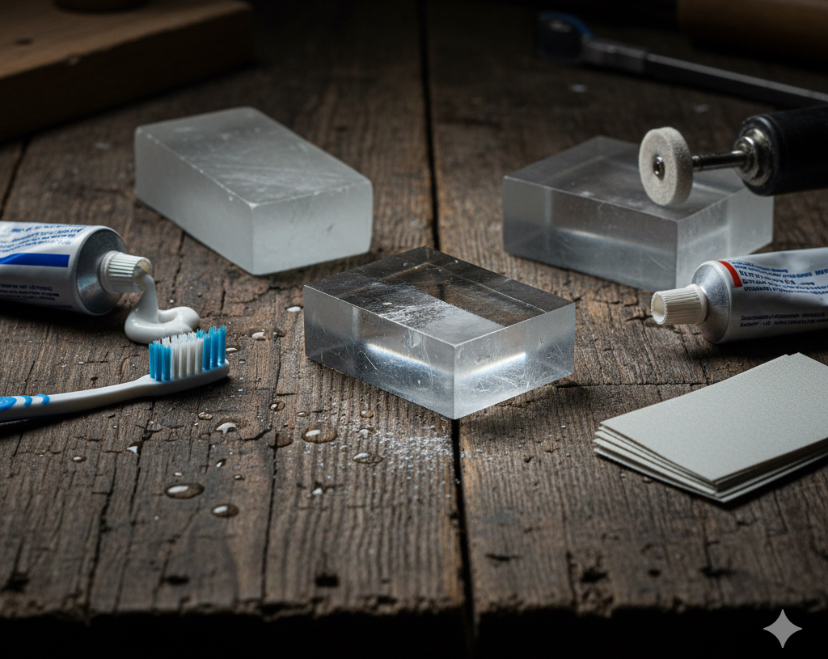

歯磨き粉は代用できるか

「コンパウンドを買い忘れた!」「あと少しだけ磨きたいのに切らしてしまった!」そんな緊急時に、代用品としてよく名前が挙がるのが、どこの家庭にもある歯磨き粉です。結論から言うと、歯磨き粉はレジン研磨の代用として条件付きで使用可能ですが、万能ではありません。

多くの歯磨き粉には、歯の表面に付着したステインや歯垢を除去するための「清掃剤(研磨剤)」が含まれています。この微粒子が、コンパウンドと同じような研磨作用をもたらしてくれるのです。日本の歯磨き粉でよく使われる清掃剤には「無水ケイ酸」や「炭酸カルシウム」などがあり、これらの粒子がレジン表面の微細な傷を滑らかにします。(参考:LION製品Q&A)

ただし、その粒子の細かさや含有量は製品によって千差万別です。一般的には、コンパウンドの「細目」から「仕上げ目」に相当する、比較的マイルドな研磨力を持つものが多いとされています。そのため、耐水ペーパーで磨いた直後の粗い傷を消す力はほとんど期待できません。コンパウンドでの仕上げ工程の最後の一押しや、軽い曇りを取る目的、あるいはプラスチックの小傷消しといった用途で試すのが現実的です。

歯磨き粉をレジン研磨に使う際の厳重注意

- 粒子の粗いタイプは絶対NG:ホワイトニング効果を謳う製品や、スクラブ(顆粒)入りの歯磨き粉は、粒子が粗すぎて逆にレジンを傷だらけにしてしまう危険性が高いです。使用は避けてください。

- 必ず端材でテストする:いきなり大切な作品に使うのは絶対にやめましょう。不要なレジンの欠片などで必ずテストを行い、傷が付かないか、効果がどの程度あるかを事前に確認してください。

- あくまで緊急時の代用品と心得る:専用のコンパウンドのように安定した品質や効果は保証されません。「うまくいけばラッキー」くらいの気持ちで、自己責任の上で試すようにしましょう。

もし使用する場合は、コンパウンドと同様に柔らかい布に少量を取り、優しく磨いてみてください。製品によっては思いがけず綺麗な艶が出ることもありますが、やはり最高のクオリティと確実性を求めるのであれば、模型用などに最適化された専用のコンパウンドを使用することを強くお勧めします。

レジン研磨でのピカールの使い方

金属磨きの代名詞として、DIYや家庭で長年親しまれている「ピカール」。この強力な研磨剤をレジンにも使えないかと考える方が時々います。結論として、ピカールをレジン研磨に利用すること自体は不可能ではありませんが、その特性を熟知した上級者向けの裏技であり、初心者の方にはリスクが高いため推奨できません。

その最大の理由は、レジンという素材に対してピカールの研磨粒子は非常に粗く、攻撃性が高すぎるからです。ピカールの主成分は、研磨剤と灯油などの有機溶剤です。公式サイトの製品安全データシート(SDS)にも記載されている通り、本来は真鍮やステンレスといった硬い金属の錆や汚れを落とすために設計されています。(出典:日本磨料工業株式会社「ピカールケアー」)

この強力な研磨剤を、比較的柔らかいレジンの表面に使うと、耐水ペーパーの#2000番で仕上げた繊細な面が、一瞬で深い傷だらけになってしまう危険性があります。コンパウンドの「粗目」よりもさらに粗い、ヤスリの#1000番に近いイメージを持つべきでしょう。

ピカールは素晴らしい製品ですが、それはあくまで「適材適所」で使ってこそです。硬い金属を磨くための道具で柔らかい樹脂を磨くのは、少し無理がある、と考えておくと失敗がありませんよ。

もし、どうしてもピカールをレジン研磨に用いるのであれば、その用途は極めて限定的です。例えば、硬化後にできてしまった非常に深い傷を、ピンポイントで削り取るような「研削」に近い使い方です。しかし、その場合でも、ピカールを使用した後は、その部分に付いた深い研磨傷を消すために、改めて耐水ペーパーの#600あたりから研磨をやり直し、順を追って番手を上げていくという、膨大な追加作業が必要になります。

ピカール使用の重大な注意点

ピカールに含まれる有機溶剤は、レジンの種類によっては表面を化学的に侵し、溶かしたり、白化させたり、内部に微細なクラック(ひび割れ)を発生させたりする可能性があります。また、仮に上手く磨けたとしても、コンパウンドで得られるような透明感とは異なり、少し白っぽく油膜が張ったような独特の光沢になることがあります。使用する際は、十分な換気を行い、必ず端材でテストを行ってから、全て自己責任の上で利用を判断してください。

研磨の道具はダイソーでも揃う

「レジン研磨に挑戦してみたいけど、いきなり高価な専門道具を揃えるのは少しハードルが高い…」と感じる方は多いでしょう。そんなビギナーの強い味方になってくれるのが、ダイソーに代表される100円ショップです。驚くことに、基本的な研磨作業に必要な道具の多くを、驚くほど安価に手に入れることが可能です。

もちろん、専門店の道具と比較すると、品質、精度、耐久性の面で見劣りする点は否めません。しかし、「レジン研磨がどういうものか体験してみたい」「まずは気軽に始めてみたい」という段階においては、十分すぎるほどの性能を発揮してくれます。まずは100均の道具で基本をマスターし、より高いクオリティを求めたくなった時に、必要なものから専門品にステップアップしていくのが最も賢明な方法と言えるでしょう。

ダイソーのネイル・DIYコーナーは宝の山!

- ネイルファイル(爪やすり)

最もおすすめなのが、ネイルケアコーナーにある爪やすりです。特に、クッション性のあるスポンジに研磨面が付いた「スポンジファイル」は、適度なしなりが曲面にもしっかりとフィットするため、レジン研磨との相性が抜群です。複数の番手(グリッド数)がセットになったものや、一本で複数の面を持つタイプを選べば、耐水ペーパーの一連の流れをほぼカバーできます。 - ヤスリセット

DIYコーナーにある木工用や金属用のヤスリセットは、硬化後のバリ取りや、大まかな形を整える「研削」工程で非常に役立ちます。ただし、目が粗いので、あくまで初期段階用と割り切りましょう。 - ミニルーター(電動リューター)

店舗によっては300円~600円程度で販売されている乾電池式またはUSB式のミニルーターは、コストパフォーマンスの王様です。先端のビット(砥石)を交換することで、研削や穴あけ、さらにはフェルトバフを取り付ければコンパウンドでの艶出しまで、面倒な作業を劇的に効率化できます。 - マイクロファイバークロス & セーム革

コンパウンドを付けて磨いたり、最終的な拭き上げに使ったりする布として最適です。掃除コーナーのマイクロファイバークロスや、カー用品・カメラ用品コーナーにあるセーム革(合成皮革含む)が役立ちます。

100均道具の限界も知っておきましょう。例えば、耐水ペーパーは種類が少なかったり、コンパウンドは研磨力がマイルドだったりする場合があります。特に、作品の最終的な透明度と輝きにこだわりたい場合は、コンパウンドだけでもタミヤ製などの模型専用品を用意すると、仕上がりが格段にプロフェッショナルなものになります。

関連記事

>>ダイソーのレジン液300円は高品質?口コミと使い方を徹底解説

>>レジンに書けるペンは100均にある?レジン着色のコツ総まとめ

>>レジンクリーナーは100均で買える?代用から使い方まで徹底解説

>>レジンuvライト100均のものは使える?ダイソー・セリア比較

時短技!あえてレジンを研磨しない方法

ここまでレジン研磨の奥深い世界について詳しく解説してきましたが、正直なところ、研磨は非常に多くの時間と根気を必要とする作業です。そこで、発想を180度転換し、「研磨という工程を省略する」ことで作品をツルツルに仕上げるという選択肢も、近年では非常に人気を集めています。特に、多くの作品を効率良く作りたい場合や、研磨作業が苦手な方にとっては非常に有効なテクニックです。

方法1:コーティング剤を使い、表面を化学的に覆う

最も一般的で、かつ誰でも簡単に実践できる方法が、レジン用のコーティング剤(UVコート剤)を使用することです。これは、マニキュアのトップコートのようにサラサラとした液体で、筆や刷毛で作品の表面に薄く塗り、再度UV/LEDライトで硬化させるだけで、研磨したかのような美しい艶のある仕上がりになります。

バリ取りや簡単な形を整える程度の最低限の下処理を終えた作品にこのコーティング剤を塗布すると、ヤスリがけでできた微細な傷や凹凸が液体で満たされ、硬化することで非常に滑らかな塗膜が形成されます。手間のかかる研磨作業を完全にスキップして、新品のような光沢が手に入るため、初心者からプロまで幅広く活用されている便利なアイテムです。

コーティングを成功させるコツ

- 薄塗りを徹底する:一度に厚塗りすると、硬化不良やシワの原因になります。薄く均一に塗り、必要であれば硬化後に重ね塗りしましょう。

- 気泡に注意:塗布時にできた気泡は、硬化前に爪楊枝の先などで丁寧に取り除きます。

- ホコリの付着を防ぐ:硬化前にホコリが付着しないよう、作業環境を整え、硬化中はカバーを被せるなどの工夫をすると良いでしょう。

方法2:鏡面仕上げのモールドを使い、研磨の必要性をなくす

そもそも研磨が必要ない完璧な状態で作品を完成させる、というアプローチもあります。シリコンモールドには様々な品質のものがありますが、内側が文字通り鏡のようにツルツル、ピカピカに加工された「鏡面仕上げ」の高品質なモールドを使うと、レジンが硬化した時点で、作品の表面が既に磨き上げたかのような美しい状態で完成します。

この方法であれば、モールドから取り出した後の処理は、縁にはみ出たごくわずかなバリをデザインナイフで丁寧にカットする程度で済みます。研磨作業そのものを工程から根本的に省略できるため、同じ形の作品を量産する場合などには最も効率的な方法と言えるでしょう。

ただし、これらの方法は、作品の形を削って微調整したい場合や、複数のパーツを接着した後の段差を消したい場合などには適用できません。あくまで、モールドの形をそのまま活かし、表面の艶だけを手軽に得たい場合の方法です。ご自身の作りたい作品の特性に合わせて、手間をかけて磨き上げる方法と、賢く時短する方法を使い分けるのが、レジン制作を長く楽しむための秘訣です。

美しい作品を作るレジン研磨の総まとめ

この記事では、レジン研磨の基本手順から、失敗しないためのコツ、そして驚きの裏技まで、様々な角度から情報をお届けしました。最後に、あなたが美しい作品を生み出すために、いつでも立ち返れるよう重要なポイントをリスト形式でまとめます。このチェックリストを参考に、ぜひ素晴らしいレジン作品を完成させてください。

コメント