※本記事はプロモーションが含まれています。

レジン作品を作ってみたものの、「硬化後にできたバリが残ってしまった」「表面がデコボコしていて、なんだか綺麗じゃない…」といった悩みを抱えていませんか?実は、ハンドメイド作品のクオリティをプロレベルにまで劇的に向上させる鍵は、「削り」という地道ながらも非常に重要な工程にあります。適切なレジンを削る道具を理解し、正しい手順で使いこなせば、初心者の方でも売り物のような滑らかさと輝きを持つ作品に仕上げることが可能です。この記事では、レジンクラフトの「削り」に特化し、100均で手に入る削る道具の具体的な活用法から、ヤスリは何番を選べば良いのかという専門的な知識、さらには専用品がない時の削る代用品のアイデアまで、基礎から徹底的に解説します。加えて、作業効率を飛躍的に上げる電動の削る道具、特に便利なルーターの選び方と使い方、多くの人が悩むバリ取りの道具と手順、そして必須工程であるレジン表面処理の全体像、ヤスリがけのコツ、削った後白くなる現象を解決するレジン研磨の具体的な方法まで、あなたの疑問に全てお答えする完全ガイドです。

- 初心者でも低コストで揃えやすい道具の具体的な種類と選び方

- 作品の仕上がりを左右するヤスリがけの基本的な手順と上達のコツ

- 削って白くなったレジンの透明感を取り戻すための本格的な研磨方法

- 作業を効率化し表現の幅を広げる電動工具の選び方と安全な使い方

基本から揃えるレジンを削る道具

- レジンを削る道具は100均で揃う

- 専用品がない時に削る代用アイテム

- ヤスリは何番から使うのが正解?

- 仕上がりを左右するヤスリがけのコツ

レジンを削る道具は100均で揃う

「レジンクラフトを始めたばかりで、どんな道具を揃えればいいか分からない」「いきなり高価な専門道具を揃えるのは少し不安」と感じる方は少なくないでしょう。しかし、ご安心ください。実は、ダイソーやセリア、キャンドゥといった100円ショップで販売されているアイテムだけでも、レジンを削る基本的な作業は十分に可能です。まずは低コストで道具を揃え、「削る」という作業に慣れることから始めましょう。

最初に手に入れたいのがネイルファイル(爪やすり)です。ネイルケア用品コーナーにあり、目の粗さが異なる数種類がセットになった商品が特におすすめです。粗目の面で大まかなバリを取り、細目の面で表面を滑らかにするといった使い分けができます。スポンジタイプのものなら、曲面にもフィットしやすく便利です。特に、レジン作品の広い面を均一に整えたい場合に重宝します。

次に、細かい部分の加工や、硬化したレジンのエッジを整えるのに役立つのがダイヤモンドヤスリです。本来は金属やガラス用の工具ですが、硬いレジンを効率よく削るのにも非常に適しています。先端が細いもの、平たいもの、丸いものなど、様々な形状がセットになったものが100円ショップの工具コーナーにあります。作品の角や、デザインの隙間といった細かい部分のバリ取りに威力を発揮します。

そして、モールドからはみ出た大きなバリや、不要な部分を大まかに除去する際にはニッパーが活躍します。薄いバリであればデザインナイフやハサミでも代用できますが、ある程度の厚みや強度がある場合はニッパーの方が安全かつ綺麗に処理できます。プラモデル用のニッパーであれば、刃先が薄く、より綺麗にカットすることが可能です。

100均で揃えるべき基本アイテムリスト

まずはこの3点を中心に揃えるだけで、作品の仕上がりは驚くほど向上します。低コストで「削る」「整える」という基本作業に慣れていくのが、美しい作品作りへの確実なステップです。

- ネイルファイル:広い面のならし、仕上げ

- ダイヤモンドヤスリ:細かい部分、硬い部分の削り

- ニッパー:大きなバリの除去

100均アイテムを扱う上での注意点

100均の道具は手軽で魅力的ですが、専門の道具と比較していくつか注意点があります。まず、ヤスリの耐久性は専門品に劣る場合が多く、消耗が早いことがあります。また、ヤスリの目が不均一であったり、ニッパーの切れ味がすぐに落ちてしまったりすることもあります。本格的にクオリティの高い作品作りを継続していくのであれば、作業に慣れてきた段階で、手芸用品店や工具店で販売されている専門メーカーの道具へ移行することを検討するのが良いでしょう。

関連記事

>>ダイソーのレジン液300円は高品質?口コミと使い方を徹底解説

>>レジンに書けるペンは100均にある?レジン着色のコツ総まとめ

>>レジンクリーナーは100均で買える?代用から使い方まで徹底解説

>>レジンuvライト100均のものは使える?ダイソー・セリア比較

専用品がない時に削る代用アイテム

「今すぐレジンのバリを取りたいのに、専用のヤスリが手元にない!」そんな緊急時でも、諦める必要はありません。身の回りにある意外なもので、レジンを削る作業の応急処置が可能です。

最も一般的で効果的な代用品は、紙やすり(サンドペーパー)です。これはホームセンターの木材・塗装用品コーナーなどで手軽に入手できます。様々な番手(目の粗さ)がセットになったものを一つ持っておくと、レジンクラフト以外にも活用できて便利です。特に、布や紙に研磨剤を塗布したシート状のものは、木片やかまぼこ板などに巻き付けて「当て木」として使用することで、平面を驚くほど綺麗に削ることができます。購入する際は「耐水ペーパー」と表記された水に強いタイプを選ぶと、後述する高度な仕上げ技法である「水研ぎ」にも対応できるため、汎用性が高くおすすめです。

また、爪磨き用のバッファー(ネイルバッファー)も非常に有効な代用品となります。多くの場合、目の粗さが異なる複数の面(粗削り用、磨き用など)が一つにまとまっており、これ一つで削る作業から磨きまでを完結できる手軽さがあります。ただし、目が細かいものが多いため、大きなバリをガリガリ削るのには向いていません。どちらかというと、表面を滑らかにする最終仕上げの工程で活躍するアイテムです。

代用品はあくまで「応急処置」と心得る

これらの代用品は、いざという時に非常に便利です。しかし、やはり作業効率や仕上がりの均一性といった点では、レジンや模型用に設計された専用の道具に劣る場合があります。レジンクラフトを長く、そしてより深く楽しむのであれば、少しずつでも良いので専用のヤスリや道具を揃えていくことを強くおすすめします。道具への投資は、必ず作品のクオリティとして返ってきます。

ヤスリは何番から使うのが正解?

ヤスリや紙やすりには「番手(ばんて)」と呼ばれる目の粗さを示す数字が記載されています。この数字を正しく理解し、適切な順番で使うことが、ガラスのように滑らかな表面を作り出すための絶対的な鍵となります。番手のルールは非常にシンプルで、数字が小さいほど目が粗く(たくさん削れる)、数字が大きいほど目が細かく(滑らかに仕上がる)なります。

レジンを綺麗に仕上げるための鉄則は、「粗い番手で形を整え、その際にできた傷を、より細かい番手の傷で上書きするように消していく」という段階的な作業を徹底することです。これを無視していきなり細かい番手(#1000など)で削り始めても、なかなかバリや凹凸は取れず、途方もない時間がかかってしまいます。逆に、粗い番手(#240など)だけで終えてしまうと、表面が傷だらけで白く曇ったままになってしまいます。

具体的な番手の選び方と、それぞれの工程での役割は以下の表を参考にしてください。

| 工程 | 番手の目安 | 主な役割と目的 |

|---|---|---|

| 荒削り | #240 ~ #400 | 大きなバリの除去や、モールドの段差消し、全体の形状出し。この段階の傷は気にせず、効率よく形を整えることが目的。 |

| 中仕上げ | #600 ~ #800 | 荒削りでついた深いヤスリ傷を、より浅い傷に置き換えていく工程。表面が少しずつ滑らかになっていくのが実感できます。 |

| 仕上げ | #1000 ~ #2000 | 表面をさらに滑らかにし、この後の研磨作業(コンパウンド磨き)の下地を作る重要な工程。耐水ペーパーでの水研ぎが効果的。 |

この表のように、必ず#240や#400といった粗い番手から始め、#600、#1000、#2000へと順番に番手を上げていくことを意識してください。各番手の工程で、前の番手の傷が完全に消えているかを確認しながら進めるのが成功の秘訣です。

仕上がりを左右するヤスリがけのコツ

正しい道具と番手の順番を理解しても、実際のヤスリのかけ方が適切でなければ、かえって作品を傷つけてしまうことがあります。ここでは、作品のクオリティをプロの領域に一段階引き上げるための、ヤスリがけの普遍的で基本的なコツを詳しく紹介します。

一方向に動かす

初心者がやりがちな失敗の一つが、ヤスリを往復させてゴシゴシと削ってしまうことです。この方法は一見早く削れるように感じますが、意図しない方向に深い傷がつきやすく、表面がささくれたように荒れる原因になります。基本は「押す」または「引く」のどちらか一方向に、スーッと動かすことを徹底しましょう。これにより、ヤスリによる傷の方向が一定になり、次の細かい番手で傷を効率的に消しやすくなるという大きなメリットがあります。

当て木を効果的に使う

特にレジン作品の平面部分を均一で美しい面に仕上げたい場合、指の力だけで紙やすりをかけると、力が偏ってたわみ、表面が歪んでしまったり、エッジが丸まってしまったりします。これを防ぐために「当て木」を使いましょう。市販されている専用のサンディングブロックが理想的ですが、身近な木片やプラスチックの板、硬めの消しゴムなどに紙やすりを両面テープで貼り付けて使用するだけでも効果は絶大です。均一な力で削ることができるため、美しい平面やシャープなエッジを作り出すことができます。

焦らず、確認しながら丁寧に

結局のところ、最も重要なコツは、焦らずに時間をかけ、各工程を丁寧に行うことです。特に番手を上げていく工程では、「前の番手でついたヤスリ傷が完全に消えているか」をしっかりと確認することが不可欠です。傷が残ったまま次の番手に進んでしまうと、その深い傷は最後まで消えずに残ってしまいます。時々、削る向きを90度変えてみたり、光に透かして傷の残り具合を確認したりすると、作業の精度が上がります。

本当に地道な作業ですが、この一手間一手間が、最終的な作品の輝きに直接つながります。美しい仕上がりを想像しながら、一つ一つの工程を大切に楽しみましょう。

レジンを削る道具と仕上げテクニック

- 作業効率が変わる削る道具【電動編】

- 電動で削るならルーターがおすすめ

- 作品の質を高めるバリ取りの道具

- 必須工程であるレジン表面処理とは

- 削った後白くなる現象の解決策

- 透明感を取り戻すレジン研磨の方法

- 最適なレジンを削る道具のまとめ

作業効率が変わる削る道具【電動編】

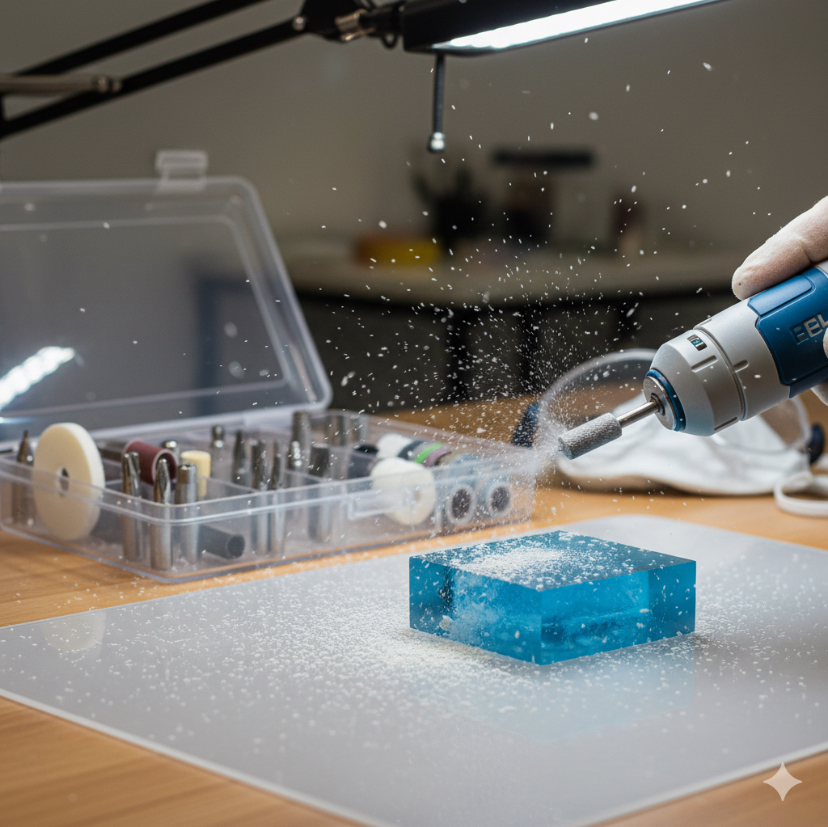

手作業でのヤスリがけは、丁寧に行うほど時間と労力がかかる地道な作業です。特に、硬度の高いレジンや、一度に数多くの作品を処理する場合、その負担は決して小さくありません。そこで導入を検討したいのが、電動の削る道具です。電動工具を活用することで、レジンクラフトの作業効率とクオリティは劇的に向上します。

電動工具を導入する最大のメリットは、やはり作業時間を圧倒的に短縮できる点にあります。手作業では何分もかけて慎重に行っていたバリ取りや表面のならしが、電動工具を使えば文字通り数秒で完了することもあります。これにより生まれた時間的な余裕を、よりクリエイティブなデザインの構想や、他の作品制作に充てることが可能になります。

また、仕上がりの美しさと均一性も大きな魅力です。モーターの力で高速かつ安定して回転するため、手作業よりも均一な力で削ることができ、意図しない削りムラや歪みを防ぎます。さらに、手では難しい細かい部分の精密な加工や、垂直で綺麗な穴あけなども容易に行えるようになり、作品作りの表現の幅が格段に広がります。

「電動工具」と聞くと、プロ用の大掛かりなものを想像するかもしれませんが、近年では手軽に扱える小型で高性能なモデルが数多く登場しています。ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。

電動で削るならルーターがおすすめ

レジンクラフトで使われる代表的な電動工具が「ルーター(リューター)」です。これは、本体の先端に取り付ける「ビット」と呼ばれる様々な形状のパーツを交換することで、削る、磨く、穴をあける、筋を彫るといった、あらゆる加工作業を一台でこなすことができる非常に汎用性の高いツールです。

ルーターの選び方の重要ポイント

ルーターを選ぶ際には、ご自身の制作スタイルに合わせて、以下の3つのポイントを総合的に確認することをおすすめします。

1. 回転速度の調節機能

これは最も重要な機能の一つです。素材や作業内容に合わせてモーターの回転速度を無段階、あるいは段階的に変えられるモデルを選びましょう。例えば、硬いレジンを大まかに削る際は高速で、摩擦熱を避けたい繊細な部分や、仕上げ磨きの際は低速で、といったように使い分けることで、失敗を防ぎ、仕上がりの質を高めることができます。

2. 付属するビットの種類と拡張性

購入時に様々な形状や素材のビットが付属しているセットを選ぶと、すぐに多様な作業に対応できて便利です。特にレジン加工でよく使われるビットには、以下のようなものがあります。ビットは後から買い足すこともできるため、軸径(シャンク径)が一般的な規格(2.35mmなど)であるかどうかも確認しておきましょう。詳しくは、工具メーカーPROXXON(プロクソン)の公式サイトなども参考になります。

| ビットの種類 | 主な用途 |

|---|---|

| ダイヤモンドビット | 硬いレジンのバリ取り、形状出し、彫刻など万能 |

| ハイスビット(超硬ビット) | 切削能力が高く、穴あけや大まかな削りに使用 |

| 軸付砥石 | 金属パーツの研磨や、レジンのならしに使用 |

| フェルトバフ/布バフ | コンパウンドを付けての最終的な艶出し・研磨に使用 |

3. 電源のタイプと本体の重量

取り回しの良さを重視するなら、作業場所を選ばないコードレス(充電式)タイプが初心者にも扱いやすいです。一方で、長時間の作業や安定したパワーを求めるなら、コード付き(AC電源)タイプが適しています。また、本体の重量やグリップの握りやすさも、長時間の作業では疲労度に大きく影響します。可能であれば、実際に手に取って重さやバランスを確認できると理想的です。

電動工具を安全に使用するための絶対的な注意点

ルーターは非常に便利な道具ですが、高速で回転する工具であるため、使用には最大限の注意が必要です。まず、削る際に出るレジンの粉塵は、吸い込むと健康に害を及ぼす可能性があります。防塵マスクを必ず着用し、粉塵の飛散を防ぐために保護メガネ(安全ゴーグル)を着用してください。また、作業中は手袋の巻き込み事故を防ぐため、軍手ではなく、手にフィットするゴム手袋などを使用しましょう。厚生労働省の運営する「職場のあんぜんサイト」でも粉じん対策の重要性が示されている通り、適切な換気を行い、安全な環境で作業することを徹底してください。

作品の質を高めるバリ取りの道具

シリコンモールドとレジンの隙間からはみ出して硬化してしまった部分、いわゆる「バリ」は、どれだけ丁寧に作業しても完全に防ぐことは難しく、作品の完成度を大きく下げてしまう厄介な存在です。しかし、このバリを適切な道具と手順で綺麗に取り除くことが、美しい作品作りの重要な第一歩となります。

バリ取りは、大まかな除去から精密な仕上げまで、段階的に行うのが基本です。各ステップでのポイントを解説します。

STEP1: ニッパーやナイフで大まかにカットする

まずはニッパーやデザインナイフを使って、目立つ大きなバリを本体のきわでカットします。このとき、一気に根元からカットしようとすると、誤って本体まで切り込んでしまう危険があります。コツは、本体から1mmほどバリを残すような気持ちで、少し余裕を持ってカットすることです。残った部分は後のヤスリがけで綺麗に処理できます。

STEP2: ヤスリで形を整える

次に、STEP1で残ったバリの跡や、細かなバリを棒ヤスリや電動ルーターを使って削り、本体との境界が滑らかになるように形を整えていきます。平面の場合は平ヤスリ、曲面の場合は丸ヤスリや半丸ヤスリといったように、削る面の形状に合わせてヤスリを使い分けると、より効率的に作業できます。この段階では、まだ表面にヤスリによる傷が残っていても問題ありません。

STEP3: 表面を滑らかに仕上げる

前述の通り、ヤスリの番手を#400→#600→#800と徐々に細かいものに変えながら、STEP2でできたヤスリ傷を消し、表面を滑らかにしていきます。この工程を丁寧に行うことで、バリがどこにあったのか分からないほど自然で美しい仕上がりになります。

必須工程であるレジン表面処理とは

これまで個別に解説してきた「バリ取り」から、この後で詳しく説明する「研磨」までの一連の工程、つまり、硬化したレジンを削り、整え、磨き上げる全ての作業を総称して「表面処理」と呼びます。

言ってしまえば、この表面処理は、レジン作品のクオリティを最終的に決定づける、最も重要で作家のこだわりが表れる工程です。シリコンモールドから取り出しただけの状態では、どれだけ綺麗なモールドを使っても、どうしても僅かなバリやモールドの継ぎ目、表面のくすみなどが残ってしまいます。

この表面処理という工程に時間と手間をかけることで、まるで宝石のような完璧な滑らかさと、吸い込まれるような深い輝きが生まれ、作品の価値が格段に向上します。時間はかかりますが、作品に命を吹き込む最終工程として、ぜひ挑戦してみてください。

どこまでやるべき?表面処理のゴール設定

どこまで丁寧に表面処理を行うかは、その作品の用途や、目指すクオリティによってゴールが変わります。例えば、ペンダントや指輪など、常に人の目に触れ、肌に直接触れる可能性のあるアクセサリーにする場合は、手触りが完全に滑らかになるよう、#2000以上のヤスリがけと最終的な研磨まで行うのが理想的です。一方で、ジオラマのパーツや、作品の内部に封入するパーツなど、あまり直接触れないものであれば、バリ取りと#600程度までの簡単なヤスリがけで済ませる、といった判断も可能です。作品の用途に合わせて、作業のゴールを設定しましょう。

削った後白くなる現象の解決策

ヤスリでレジンを削った後、その部分がすりガラスのように白く曇ってしまったという経験は、レジンクラフトを行う誰もが通る道です。これは決して失敗ではなく、ヤスリがけを行う上で必ず発生する、ごく自然な現象です。

この白くなる現象の科学的な原因は、ヤスリによってレジンの表面にできた無数のミクロな凹凸(傷)です。本来であれば光を透過する滑らかな表面が、傷によって凹凸になることで、そこに当たった光が様々な方向に乱反射してしまいます。この光の乱反射が、私たちの目には「白く曇っている」ように見えるのです。

「透明なパーツにしたかったのに、真っ白になっちゃって元に戻らないかも…」と心配になるかもしれませんが、全く問題ありません!この後の「研磨」という魔法のような工程で、驚くほど綺麗な元の透明感を取り戻すことができます。

ですから、この「白くなる」という状態は、美しい透明感を得るための正常なプロセスであり、最終仕上げである研磨工程に進むための準備が整ったサインだと前向きに考えてください。

透明感を取り戻すレジン研磨の方法

白く曇ってしまったレジンに、ガラスのような透明な輝きを取り戻すための最終仕上げ工程が「研磨」です。この工程では、微細な研磨粒子を含んだ「研磨剤」、一般的にコンパウンドと呼ばれるペースト状のケミカルを使用します。

研磨を成功させるための道具

- 耐水ペーパー(#2000以上): 研磨作業に入る前の最終的な下地作りに使用します。#3000や#5000まであると、より短時間で研磨を終えられます。

- コンパウンド(研磨剤): 必ずプラスチック用のものを選びます。模型用として販売されているものが最適で、「細目」「極細」「仕上げ用」など、段階的に使用できる3種セットが便利です。例えば、模型メーカーのタミヤのコンパウンドなどは定番品として広く使われています。

- 柔らかい布: コンパウンドをつけて磨くための布です。メガネ拭きのようなマイクロファイバークロスや、専用の磨き布がおすすめです。コンパウンドの種類ごとに布を使い分けるのが理想です。

宝石のような輝きを生む研磨の手順

1. 耐水ペーパーで究極の下地を作る(水研ぎ)

まずは#2000以上の非常に目の細かい耐水ペーパーを使い、少量の水をつけながら表面が完全に滑らかになるまで優しく磨き上げます。この「水研ぎ」は、削りカスが水で流されるため目詰まりしにくく、より滑らかな下地を作ることができます。この工程を丁寧に行うことで、この後のコンパウンドの効果が格段に上がります。

2. コンパウンドで段階的に磨く

柔らかい布に米粒程度のコンパウンド(最初は「細目」)を取り、小さな円を描くように、あるいは直線的に、一定の方向に優しく磨き始めます。力を入れすぎず、コンパウンドの粒子で表面を撫でるような感覚です。布の綺麗な面に変え、「細目」で全体の曇りが取れてきたら、次は「極細」でさらに磨き、最後に「仕上げ用」で最終的な艶を出していきます。

3. 最終確認と洗浄

仕上げ用のコンパウンドで磨き上げていくと、削った部分が嘘のように透明になり、作品全体に美しい光沢が生まれます。この透明感が出た瞬間は、これまでの地道な作業が報われる、大きな達成感を味わえるはずです。最後に、表面に残ったコンパウンドを水で優しく洗い流すか、綺麗な布で拭き取って完成です。

研磨の方法についてわかりやすくまとめられていた動画があったので載せておきます。

コーティング仕上げとの違いも最後に比較されており、かなり参考になると思います!

>>【UV レジン】研磨方法 / 磨きだけでピカピカにする方法 by まーうえのレジン工房

最適なレジンを削る道具のまとめ

この記事では、レジン作品のクオリティをプロレベルまで引き上げるための「削る」工程について、道具の選び方の基礎から、具体的なテクニック、そして最終仕上げの研磨までを体系的に詳しく解説しました。最後に、この記事で紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

コメント