※本記事はプロモーションが含まれています。

手軽に美しいアクセサリーやオリジナルの小物を作れることで、趣味として広く親しまれているレジンクラフト。その透明感や自由度の高さは、多くの人々を魅了してやみません。

しかし、心を込めて作った大切な作品が、時間と共にその輝きを失ってしまう「レジン経年劣化」に悩んでいませんか。

お気に入りの作品に発生する経年劣化による黄ばみや、触れると気になる表面のべたつき、さらには予期せぬひび割れといった問題は、レジン作家なら誰もが一度は直面する課題です。そもそも経年劣化は何年から始まるのか、手軽なUVレジンと本格的なエポキシレジンの経年劣化に違いはあるのか、といった根本的な疑問も尽きません。

この記事では、そうした悩みを解決すべく、経年劣化しないための具体的な方法や、大切なレジン作品を長持ちさせる保管方法、そして黄ばまないメーカーの選び方から、万が一劣化してしまった場合の復活方法の可能性まで、あなたの疑問に寄り添い、網羅的に解説します。

- レジンが経年劣化する具体的な症状と原因

- UVレジンとエポキシレジンの劣化に関する特性の違い

- 作品を美しく長持ちさせるための具体的な対策と保管方法

- 黄ばみにくいレジン液メーカー選びのポイント

レジン経年劣化の主な症状と原因

- レジンの経年劣化は何年から始まる?

- 経年劣化による黄ばみのメカニズム

- 経年劣化で起こるべたつきの原因

- 硬化したレジンが経年劣化で割れる理由

- UVレジンと経年劣化の関係性

- エポキシレジンと経年劣化の違い

レジンの経年劣化は何年から始まる?

レジンの経年劣化が具体的に「何年後」から始まるかについては、保管環境や作品の使用状況によって驚くほど大きく変動するため、残念ながら明確な年数を断言することはできません。しかし、多くの作家の経験則や製品の性質から、ひとつの目安として製造から2〜3年程度で、何らかの視覚的な変化が現れ始めるケースが多いと認識されています。もちろん、これはあくまで平均的な目安に過ぎません。

例えば、日常的にバッグに付けて紫外線や摩擦に晒されるキーホルダーと、ジュエリーボックスに入れて暗所で大切に保管されているアクセサリーとでは、劣化の進行速度には雲泥の差が生まれます。前者の場合、使用開始からわずか1年未満で黄ばみや透明度の低下といった変化が見られることも決して珍しくないのです。

経年劣化の速度を左右する複合的な要因

レジンの寿命は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って決まります。特に以下の要素は、劣化のスピードに直接的な影響を与えます。

- 紫外線の量:最も影響の大きい要因。直射日光はもちろん、室内の蛍光灯からも発生し、黄変を促進します。

- 温度と湿度:高温は化学変化を早め、高湿はべたつきの原因となります。急激な温度変化はひび割れのリスクを高めます。

- レジンの種類と品質:UVレジンかエポキシレジンか、また製品に含まれる添加剤によって耐候性は大きく異なります。

- 着色剤や封入物:使用する顔料や素材によって、レジンとの相性や光の吸収率が変わり、劣化速度に影響を与えることがあります。

このように、劣化が始まるまでの期間は作品が置かれる「環境」そのものに大きく依存します。だからこそ、できるだけ長く美しい状態を維持するためには、後述するレジンの性質を理解した上での適切な保管・管理方法を実践することが、何よりも重要になるのです。

経年劣化による黄ばみのメカニズム

レジン作品の経年劣化として、最も多くの人が認識し、そして避けたいと願う症状が「黄ばみ(黄変)」でしょう。ガラスのような透明感や、内包された色彩の鮮やかさが魅力のレジンにとって、この黄ばみは作品の価値を根底から揺るがす深刻な問題です。

この黄ばみが起こる最大の原因は、紫外線が持つエネルギーによる化学変化にあります。レジン(合成樹脂)は、モノマーと呼ばれる小さな分子が長く繋がった「高分子化合物」です。この分子の鎖は、紫外線の強いエネルギーを受けると、一部が切断されたり、あるいは酸素と結びついて酸化したりと、その構造を変化させてしまいます。この過程で、特定の波長の光を吸収する性質を持つ「発色団(クロモフォア)」と呼ばれる化学構造が新たに生成されます。この発色団が青色系の光を吸収するため、私たちの目にはその補色である黄色が透けて見える、これが黄ばみの正体です。

これは、私たちの身の回りにあるプラスチック製品、例えば白い家電やクリアファイルなどが、長年太陽光に当たることで黄色く変色していく現象と根本的には全く同じメカニズムです。ロート製薬のページにあるように、地上に届く紫外線には波長の長い「UV-A」と、よりエネルギーの強い「UV-B」があり、これらの紫外線が複合的に作用して樹脂の劣化を引き起こします。

太陽光に含まれる強力な紫外線はもちろんですが、見落としがちなのが室内の照明です。特に古いタイプの蛍光灯からは微量の紫外線が放出されているため、「室内だから安全」と過信は禁物。LED照明は紫外線量が少ない傾向にありますが、それでもゼロではありません。日常的な紫外線対策が、黄ばみを防ぐための鍵となります。

また、紫外線だけでなく、高温環境による熱エネルギーや空気中の酸素による酸化反応も、単独または複合的に作用して黄ばみを促進させます。近年では、レジン液の製造段階で紫外線吸収剤(UVA)や光安定剤(HALS)といった、黄ばみを抑制する成分が配合された「非黄変タイプ」のレジン液も多く販売されており、作家にとって心強い選択肢となっています。

経年劣化で起こるべたつきの原因

完成からしばらく経ったレジン作品の表面が、まるで乾いていないかのようにじっとりとべたついてくることがあります。この不快なべたつきは、見た目の美しさを損なうだけでなく、空気中のホコリや指紋が付着しやすくなるため、作品の品質を著しく低下させる深刻な問題です。

このべたつきが発生する根本的な原因は、制作段階における「硬化不良」にほぼ集約されます。レジン液が内部まで完全に硬化しきれていない場合、液体状のまま残ってしまった未硬化の成分が、時間の経過とともにじわじわと表面に滲み出し、これがべたつきとして現れるのです。

硬化不良を引き起こす代表的な要因

では、なぜ硬化不良が起きてしまうのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が考えられます。

- UVライトの照射時間・パワー不足:最も多い原因です。特に厚みのある作品や、色の濃い着色剤を多く混ぜた場合、光が内部まで届かず、表面だけが硬化して内部が半生の「生焼け」状態になってしまいます。

- UVライトの波長不適合:レジン液は、特定の波長の光に反応して硬化します。使用しているレジン液が推奨する波長(例:365nmや405nm)と、ライトの波長が合っていないと、どれだけ長時間照射しても適切に硬化しません。

- 2液性レジンの混合比エラー:主剤と硬化剤を混ぜて使用するエポキシレジンにおいて、指定された重量比や体積比を厳密に守らないと、化学反応が正しく完了せず、永久に硬化しない場合があります。

- 高すぎる湿度の影響:特に梅雨の時期など、空気中の湿度が高い環境で作業を行うと、レジン液が空気中の水分を取り込んでしまい、硬化反応が阻害されてべたつきの原因となることがあります。

- 顔料や封入物との化学反応:ごく稀に、使用した着色剤や封入した素材の成分がレジンの硬化を阻害してしまうケースもあります。

制作時の「完全硬化」が最大の予防策

一度べたついてしまった作品を完全に元通りにするのは非常に困難です。後からUVライトを当て直して改善することもありますが、根本的な解決には至らないケースがほとんどです。将来的なべたつきを防ぐ最も確実な方法は、制作段階で「メーカー推奨の硬化時間を厳守し、内部までしっかりと完全硬化させる」ことに尽きます。不安な場合は、推奨時間より少し長めに照射すると良いでしょう。

関連記事

>>uvレジンべたつきの原因と解決法|ツルツルに仕上げるコツ

硬化したレジンが経年劣化で割れる理由

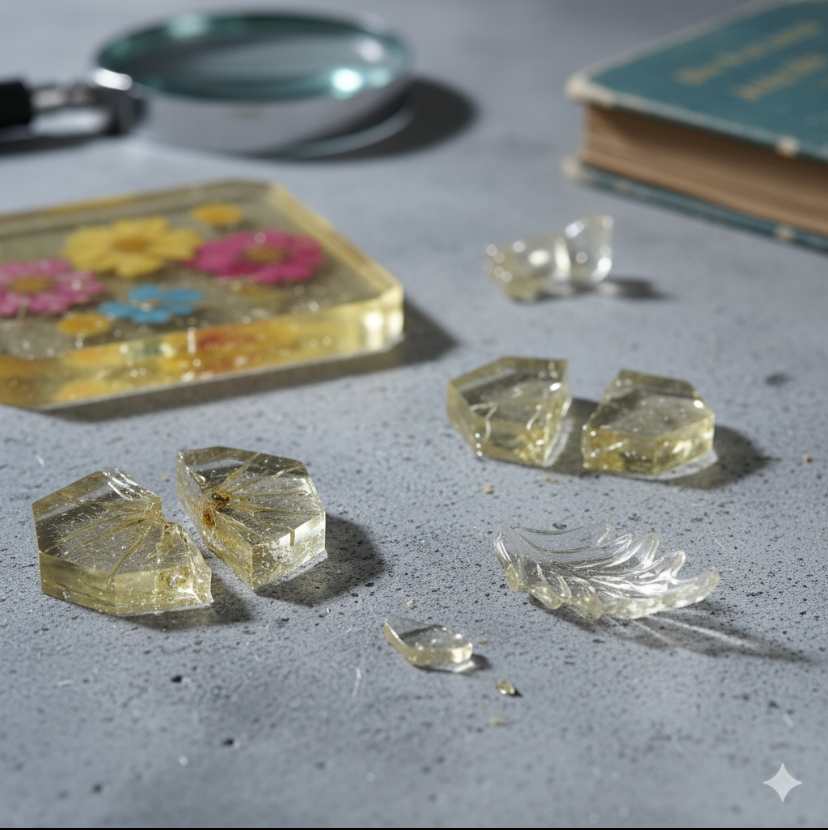

カチカチに硬化したはずのレジン作品が、ある日突然「パキッ」と音を立てて割れたり、表面に細かいひび(クラック)が入ったりすることがあります。これもまた経年劣化が引き起こす症状の一つであり、その背景にはいくつかの物理的な原因が存在します。

最も大きな原因として挙げられるのが、急激な温度変化に伴う素材の収縮と膨張です。あらゆる物質は温度によって体積が変化しますが、レジンも例外ではありません。例えば、冬の寒い屋外から暖房の効いた暖かい室内に持ち込むといった急激な温度変化が繰り返し加わると、レジンは目に見えないレベルで膨張と収縮を繰り返します。この動きが樹脂内部に少しずつストレス(内部応力)として蓄積し、そのストレスが素材の耐久限界を超えた瞬間に、ひび割れや破断として現れるのです。

また、制作過程で発生する「硬化収縮」も、将来的な割れの間接的な原因となり得ます。レジンは液体から固体へと状態が変化する際に、化学的な結合によって分子間の距離が縮まり、体積がわずかに収縮します。この収縮率が、中に封入したガラスや金属、石などの素材の収縮率と大きく異なる場合、素材同士が引っ張り合う力が内部に残留します。この力が、何かのきっかけ(僅かな温度変化や衝撃)で解放されるときに、ひび割れに繋がることがあります。

デザインと物理的衝撃にも注意

もちろん、経年による内部ストレスだけでなく、単純な物理的衝撃、つまり落下などによってもレジンは割れます。特に、薄く繊細なデザインのパーツや、鋭角な角を持つデザインは、応力が集中しやすく、わずかな衝撃でも破損の起点となりやすいので注意が必要です。

これらの割れを防ぐためには、作品を保管・使用する環境の温度変化を可能な限り緩やかにすることが極めて重要です。直射日光が当たり高温になる場所や、真冬の暖房器具の近く、温度変化の激しい窓際などを避けるだけで、ひび割れのリスクを大幅に減らすことができます。

関連記事

>>uvレジンの耐熱温度は何度?安全な扱い方と種類別比較

UVレジンと経年劣化の関係性

UVレジンは、その名の通り紫外線(Ultra Violet)のエネルギーを利用して、液体から固体へと硬化する光硬化樹脂です。UV-LEDライトなどを照射すれば、わずか数分という短時間で硬化が完了するその手軽さとスピード感から、特に個人のアクセサリー作りなどのハンドメイド市場で圧倒的なシェアを誇ります。

しかし、この「紫外線で硬化する」という最大のメリットが、皮肉なことに経年劣化に対する最大の弱点と直結しています。紫外線に反応して硬化するということは、言い換えれば「紫外線という特定のエネルギーに対して非常に敏感な性質を持つ」ということです。そのため、硬化して作品が完成した後も、太陽光や室内照明に含まれる紫外線に日常的に晒され続けることで、樹脂内部の化学変化がさらに進行し、黄ばみや透明度の低下といった劣化が他の素材よりも早く起こりやすくなるのです。

硬化と劣化は表裏一体

UVレジン液には「光重合開始剤」という、紫外線を吸収して硬化反応のスイッチを入れる役割の成分が含まれています。この成分のおかげでスピーディーな硬化が可能になるのですが、硬化後も樹脂内に残留した光重合開始剤やその分解物が、さらなる紫外線を吸収して黄変の原因物質に変化してしまうことがあります。つまり、UVレジンにとって紫外線は「硬化を促す力強い味方」であると同時に、「完成後の美しさを脅かす手強い敵」でもあるのです。

この紫外線に敏感な特性から、UVレジンは後述するエポキシレジンと比較して、一般的に経年による黄変が早く進む傾向にあります。もちろん、近年の技術革新は目覚ましく、耐光性を大幅に高め、黄変しにくい高品質なUVレジン液も多数開発されています。それでもなお、紫外線が劣化の主要因であるという基本的な性質を理解しておくことが重要です。

関連記事

>>レジン液の使用期限はいつ?未開封・開封後の目安と捨て方

エポキシレジンとUVレジンの経年劣化の違い

エポキシレジンは、A液(主剤)とB液(硬化剤)という2つの液体を、製品ごとに定められた正確な比率で混合し、それらが化学反応を起こすことで時間をかけて硬化させるタイプの熱硬化性樹脂です。UVライトのような外部からのエネルギーを必要とせず、24時間から72時間ほどかけて常温で自然に硬化します。分子が三次元的に緻密に結合するため、硬化後の透明度が非常に高く、物理的な強度や硬度にも優れているのが最大の特徴です。その特性から、大型のリバーテーブルやオルゴナイト、高い透明度が求められるアート作品などに広く用いられています。

経年劣化、特に「黄変」という観点からUVレジンと比較した場合、エポキシレジンには以下のような明確な違いがあります。

| 項目 | エポキシレジン | UVレジン |

|---|---|---|

| 硬化メカニズム | 主剤と硬化剤の化学反応(熱硬化) | 紫外線のエネルギーによる光反応(光硬化) |

| 黄変のしやすさ | 比較的黄変しにくい。特に高価格帯の製品は優れた耐光性を持つ。 | 紫外線に敏感なため、黄変しやすい傾向にある。 |

| 劣化の主な原因 | 紫外線、熱、酸化など複合的な要因 | 主に紫外線が原因 |

| 硬度と強度 | 非常に硬く、傷がつきにくい。高い物理的強度を誇る。 | 製品によるが、一般的にエポキシよりは柔らかく傷がつきやすい。 |

| 特徴と用途 | 高い透明度と強度を活かし、大型作品やアート作品、長期保存したい作品に向いている。 | 硬化が速く手軽なため、アクセサリーなどの小型作品や体験ワークショップに最適。 |

このように、エポキシレジンは硬化の仕組みが異なるため、UVレジンに比べて耐光性に優れた製品が多く、黄変しにくいという大きなアドバンテージがあります。そのため、作品の美しい透明感を長期間にわたって維持したい場合や、販売を目的としたクオリティの高い作品制作には、エポキシレジンが圧倒的に有利と言えるでしょう。

ただし、注意点として、エポキシレジンも万能ではありません。あくまで「樹脂」である以上、経年劣化を完全に避けることは不可能ですし、製品の品質によって耐光性には天と地ほどの差があります。安価な工業用のエポキシ樹脂は、驚くほど早く黄変することもあります。大切なのは、用途に応じて適切な品質の製品を選び、UVレジンと同様に適切な保管を心掛けることです。

関連記事

>>レジンの強度を上げる方法|UV・エポキシ比較と割れる原因

大切な作品を守るレジン経年劣化の対策

- そもそも経年劣化しない方法はあるのか

- 黄ばまないレジン液メーカーの選び方

- レジン作品の適切な保管方法とは

- 経年劣化からの復活は可能か

- レジン経年劣化を理解して創作を楽しもう

そもそも経年劣化しない方法はあるのか

この問いに対して、まず最初に明確にお伝えしなければならないのは、レジンという有機高分子化合物の性質上、経年劣化を「完全にゼロにする」方法は現時点では存在しないということです。プラスチックが時間と共に脆くなるように、ゴムが弾性を失うように、レジンもまた光(紫外線)、熱、酸素といった外部環境からの影響を受けて、その物性を少しずつ変化させていくのは避けられない自然の摂理です。

しかし、「ゼロにできない」からといって諦める必要は全くありません。劣化を完全に防ぐことはできなくても、その進行スピードを大幅に遅らせ、まるで時を緩やかに進めるかのように作品の美しい状態をより長く保つための有効な対策は数多く存在します。

完璧な「不老不死」を目指すのではなく、健康的な生活習慣で「アンチエイジング」を目指すのに似ていますね。「劣化しない方法」という魔法を探すのではなく、「劣化を遅らせるための最善策」を一つひとつ着実に実践することが、レジンクラフトと長く、楽しく付き合っていくための最も現実的で効果的なアプローチと言えるでしょう。

そのための具体的な対策は、大きく分けて以下の3つのフェーズで考えることができます。

劣化を遅らせるための3つのアプローチ

- 【制作段階での予防】守りの基盤を固める

劣化しにくい高品質なレジン液を選び、硬化不良を起こさないよう正しく硬化させる。これがすべての基本であり、最も重要な工程です。 - 【完成直後の保護】バリアを張る

作品の表面をUVカット効果のあるコーティング剤で保護する。紫外線という最大の敵から作品を守るための強力な鎧となります。 - 【日常的な管理】環境を整える

完成した作品を、劣化の原因となる紫外線や高温多湿を避けた適切な環境で保管・使用する。

これら3つの対策を、どれか一つではなく、すべてを組み合わせて実践することで、相乗効果が生まれ、経年劣化のスピードを格段に緩やかにすることが可能になります。次の項目からは、これらの具体的な方法について、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。

黄ばまないレジン液メーカーの選び方

経年劣化による黄ばみを最大限に抑制するためには、すべての始まりである「レジン液選び」が決定的に重要です。完成後の努力だけではカバーしきれない素材本来の性能を見極めることが、美しい作品を長く楽しむための第一歩となります。幸い、近年の技術開発は目覚ましく、黄変しにくいことを最大のセールスポイントとする高性能な製品が数多く市場に登場しています。

黄ばまない(黄変しにくい)レジン液を選ぶ際の最も確実な方法は、製品のパッケージや公式ウェブサイトの商品説明で「非黄変」「黄変しにくい」「高耐光」「アンチイエローイング」といった性能を明確に謳っている製品を選ぶことです。これらの製品は、樹脂そのものの化学的な安定性が高いものを使用していたり、前述した紫外線吸収剤(UVA)や光安定剤(HALS)といった、紫外線による変質を抑制するための特殊な添加剤が効果的に配合されています。

信頼と実績で選ぶ主要メーカーの高品質レジン

どの製品を選べば良いか分からない場合は、多くのプロ作家や愛好家から長年にわたって支持されている、実績のあるメーカーの製品を選ぶのが最も安全な選択です。例えば、以下のようなメーカーの製品は、その品質の高さと黄変のしにくさで確固たる評価を築いています。

- 株式会社パジコ「星の雫」:もはやハンドメイド用UV-LEDレジンの代名詞とも言える存在です。抜群の透明度と硬化後の美しい光沢はもちろん、時間が経過しても黄変が起きにくいことで絶大な人気を誇ります。メーカーであるパジコの公式サイトでも、その優れた非黄変性が詳しく紹介されています。

- ケミテック「まさるの涙」:「星の雫」と人気を二分する高品質なUV-LEDレジン。こちらも非常に高い透明感と、優れた黄変耐性が多くのユーザーから高く評価されています。粘度が異なるタイプもラインナップされており、用途に応じて選べます。

- 日新レジン株式会社「クリスタルレジン」シリーズ:主に2液性のエポキシレジンを扱う日本の老舗メーカーです。プロの造形作家やアーティストからも支持されるその品質は折り紙付きで、特に最新の製品群は、経時変化による黄変を極限まで抑えることを目標に開発されています。

価格の安さだけで選ぶことのリスク

オンラインショップなどで見かける、極端に安価で販売されているノーブランドのレジン液には最大限の注意が必要です。価格が魅力的に見えても、品質が安定せず、硬化不良を起こしやすかったり、数ヶ月という短期間で著しく黄ばんでしまったりする製品が少なくありません。成分が不明な場合、安全性に懸念があるケースも考えられます。大切な作品を長く慈しむためには、初期投資を惜しまず、信頼できるメーカーの、品質が保証された製品を選ぶことを強く推奨します。

レジンの黄変について検証されたとても良い動画をみつけたので載せておきます。保管方法でもかなり変わってきますが、参考になると思います!

>>【UVレジン】レジン液比較表1年間のふりかえり~12種類の比較表と追加7種類の比較表/Resin liquid comparison table

関連記事

>>星の雫レジン液と100均レジン液を比較!初心者はどっちを選ぶ?

>>レジン太陽の雫と星の雫の違いは?後継品の特徴を徹底解説

>>【解決】星の雫レジン液のべたつきの原因と直し方

>>まさるの涙の売ってる場所は?実店舗と通販の販売店まとめ

>>まさるの涙の口コミを徹底解説!評判や違いも紹介

レジン作品の適切な保管方法とは

どれだけ黄変しにくい最高品質のレジン液を選び、完璧に硬化させたとしても、完成後の保管方法が不適切であれば、その努力は水泡に帰してしまいます。作品を美しく保つための保管の鉄則は、劣化の三大元凶である「紫外線」「高温」「多湿」という3つの敵から、いかにして作品を遠ざけるか、という点に尽きます。

具体的な保管場所として理想的なのは、直射日光が絶対に当たらず、一年を通して温度変化が少なく、そして風通しの良い涼しい暗所です。この条件を満たすための、具体的で効果的な方法をいくつかご紹介します。

作品の美しさを守る理想的な保管方法

- 蓋付きの箱や専用ケースに収納する:光を物理的に遮断し、品質低下の原因となるホコリの付着も防げるため、最もシンプルかつ効果的な方法です。木製の箱(特に調湿効果のある桐箱は理想的)、プラスチックの小物ケース、厚手の紙箱などが適しています。

- 遮光性のある袋に入れる:アクセサリーの場合、一点ずつチャック付きの小さな遮光袋に入れてから箱にしまうと、作品同士が擦れて傷つくのを防ぐこともでき、より丁寧な保管が可能です。

- 引き出しや戸棚の中を定位置にする:日常的に扉が閉まっている場所は、光や急激な温度変化から作品を守るための優れた保管場所となります。

- 乾燥剤(シリカゲル)を同梱する:保管容器の中に衣類用の乾燥剤などを一緒に入れておくことで、湿気を吸収し、樹脂の加水分解やべたつきの発生を効果的に抑制できます。

その一方で、以下のような場所はレジン作品の保管場所としては絶対に避けるべき「危険地帯」です。

絶対に避けるべきワーストな保管場所

- 日光が差し込む窓際:言うまでもなく最悪の場所です。強力な紫外線が黄変を、直射日光の熱が変形を、そして窓の結露が湿度による劣化を促進します。

- 自動車のダッシュボードや車内:特に夏場の車内は、JAF(日本自動車連盟)のテストによると外気温35℃の日に50℃を超えることもあり、レジンにとっては拷問のような過酷な環境です。短時間でも変形や急激な劣化を引き起こす危険があります。

- 照明器具の真下や近く:蛍光灯やスポットライトの真下に長期間飾っておくと、微量の紫外線と熱を浴び続けることになり、黄ばみや変形の原因となります。

- 湿気の多い場所(洗面所、キッチンなど):常に湿度が高い環境は、レジンのべたつきや透明度の低下を招く可能性があります。

このように、日常のほんの少しの心配りで、レジン作品の寿命は大きく変わってきます。愛情を込めて作った作品だからこそ、最適な環境で大切に保管してあげましょう。

経年劣化からの復活は可能か

「黄ばんでしまったお気に入りの作品を、もう一度あの透明な状態に戻せないだろうか」と願う気持ちは、作家なら誰もが抱くものです。しかし、残念ながら、一度起こってしまった経年劣化、とりわけレジン樹脂の内部から化学的に進行した黄ばみや、素材自体に生じたひび割れを、完全に元の新品同様の状態に復活させることは、現在の技術では非常に困難と言わざるを得ません。

黄ばみは、表面に色が付着しているのではなく、レジンという素材自体の分子構造が変化した結果です。そのため、表面をコンパウンドで磨いたり、一層削り取ったりしても、内部の黄色味を取り除くことはできません。同様に、内部に深く入ってしまったひび割れを、痕跡もなく消し去ることも基本的には不可能です。

しかし、絶望する必要はありません。症状によっては、ある程度の修復や、劣化を目立たなくさせるための対処が可能なケースも存在します。

【症状別】ダメージコントロールとリペアの可能性

前述の通り、硬化不良や湿気が原因で表面がべたついている場合は、いくつかの対処法が有効な場合があります。

- 再硬化によるべたつき改善:べたつきの原因が未硬化レジンである場合、UV-LEDライトを再度、通常より長めに照射することで、残っていた液体状のレジンが硬化し、べたつきが劇的に改善されることがあります。まず試すべき最初の対処法です。

- エタノールによる表面の拭き取り:無水エタノールを柔らかい布やキッチンペーパーに少量含ませ、べたついている表面を優しく、かつ素早く拭き取ることで、表面に滲み出た未硬化成分や汚れを除去できる場合があります。ただし、強く擦ると表面が曇るリスクがあるため、必ず目立たない場所で試してから自己責任で行いましょう。

- レジンやニスによる再コーティング:上記の方法で改善しない場合、最終手段として、べたついている表面の上からレジン液やUVカット効果のある水性ニスなどを薄く均一に塗り、ライトで硬化させたり乾燥させたりすることで、べたつきを物理的に封じ込めることができます。作品に厚みが出てしまいますが、実用性は回復します。

また、少し視点を変えてみるのも一つの手です。例えば、黄ばんでしまったレジン作品は、「劣化したもの」ではなく「アンティーク風の味わいが出たもの」と捉えることもできます。中に封入したドライフラワーの少し色褪せた風合いと、レジンの穏やかな黄色味が調和して、新品の時にはなかった独特の魅力が生まれることもあります。経年変化もまた、その作品が重ねてきた時間と歴史の一部として受け入れ、楽しむことで、より一層の愛着が湧くかもしれませんね。

このように、完全な復活は難しいものの、症状によっては対処の余地があります。しかし、忘れてはならないのは、これらはすべて対症療法であり、最も重要なのは劣化させないための「予防」である、という事実です。

関連記事

>>【完全版】レジンクリーナーの使い方|代用品から掃除まで

>>レジンクリーナーは100均で買える?代用から使い方まで徹底解説

>>レジン研磨の教科書|曇りや傷を消すコツ

レジンの経年劣化を理解して創作を楽しもう

この記事では、レジン経年劣化の原因から、具体的な症状、そして大切な作品を長く美しく保つための様々な対策について、詳しく解説してきました。レジンクラフトは非常に奥が深く、魅力的な趣味ですが、その素材の化学的な特性を理解することは、より高いレベルで創作を楽しむために不可欠です。最後に、本記事で解説した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

レジン経年劣化という言葉は、一見するとネガティブで、創作意欲を削いでしまうように聞こえるかもしれません。しかし、その特性を正しく理解し、適切な知識を持って対策を講じることで、それは「避けられない運命」ではなく「コントロール可能な現象」へと変わります。ぜひ本記事で得た知識をあなたの創作活動の羅針盤とし、レジンという素晴らしい素材の特性を最大限に引き出しながら、これからも末永くレジンクラフトを楽しんでください。

コメント