※本記事にはプロモーションが含まれています。

レジンアクセサリーの中でも特に人気の高い、幻想的な雲を閉じ込めた「雲レジン」。

この記事では、レジンで雲をティッシュで簡単に作る方法に焦点を当て、初心者の方が抱える様々な疑問に答えます。

雲レジンの基本的な材料の選び方から、100均アイテムの活用法、そして多くの方が悩む、雲が沈む問題の解決策まで詳しく解説します。

さらに、ティッシュ以外の素材、例えばねりけしを使ったもこもこした雲の表現や、2層に分けて奥行きを出す作り方のコツ、空の色を変えるアレンジ方法、最適なレジン液の選び方についても網羅しています。この一枚の記事で、雲レジンの作り方に関する全てが分かります。

- 雲レジンの基本的な材料と道具の揃え方

- ティッシュを使ったふわふわな雲の簡単な作り方

- 雲が沈んでしまう失敗を防ぐための具体的なコツ

- ねりけしやジェルネイルなどを使った応用テクニック

基本的なレジン雲のティッシュでの作り方

- 雲レジン作りに必要な材料

- 100均で揃う便利なアイテム

- 雲作りに適したレジン液の選び方

- 簡単な雲レジンの作り方ステップ

- もこもこした雲を表現するコツ

雲レジン作りに必要な材料

雲レジン作りを始めるにあたり、まずは基本的な材料と道具を揃える必要があります。多くは手芸店やオンラインストア、さらには100円ショップでも手軽に入手することが可能です。作品のクオリティは材料選びから始まりますので、それぞれの役割を理解して準備しましょう。

必ず準備したい基本の道具

以下のリストは、雲レジンを制作する上で最低限必要となるアイテムです。特にUV-LEDレジン液とライトは作品作りの心臓部とも言えるため、慎重に選びたいところです。

| 材料・道具 | 役割と選び方のポイント |

|---|---|

| UV-LEDレジン液 | 作品の本体となります。透明度が高く、黄変しにくいものがおすすめです。雲を固定しやすい高粘度のものと、扱いやすい低粘度のものがあると表現の幅が広がります。 |

| UV-LEDライト | レジン液を硬化させるために必須のアイテムです。ハンディタイプやドーム型など様々な種類がありますが、初心者の方は硬化範囲が広いドーム型が扱いやすいでしょう。 |

| モールド(型) | 作りたい形に合わせて選びます。球体やキューブ、半球などが人気です。シリコン製のものは、硬化後に作品を取り出しやすいため重宝します。 |

| ピンセット | ちぎったティッシュなど、細かい雲のパーツを配置する際に使います。先の細いものが作業しやすくおすすめです。 |

| 雲の材料(ティッシュ) | この記事のメインテーマです。どのご家庭にもあるティッシュペーパーで、手軽にふわふわとした雲が作れます。 |

あると作業が捗る便利な道具

必須ではありませんが、以下の道具があると作業効率が格段に上がり、作品の仕上がりもより美しくなります。

- 調色パレット:レジン液に着色剤を混ぜる際に使用します。シリコン製のものが洗って繰り返し使えるため経済的です。

- 調色スティック(つまようじで代用可):レジン液と着色剤を混ぜたり、気泡を取り除いたりする際に使います。

- 作業用マット:机の汚れを防ぎます。100円ショップのクリアファイルやシリコンマットで代用できます。

- エンボスヒーター:レジン液を温めて気泡を抜きやすくします。ドライヤーでも代用できますが、風圧でレジン液が飛び散らないよう注意が必要です。

ポイントまとめ

雲レジン作りで最低限必要なのは、レジン液、ライト、モールド、ピンセット、そしてティッシュの5点です。これらを基本に、作りたい作品のイメージに合わせて他の道具を揃えていきましょう。

レジン液の気泡抜きに関しての記事はこちらになります。参考にしてみてください!

>>レジンの気泡の抜き方|原因別の消し方と道具まとめ

>>レジン気泡抜きはドライヤーでOK?正しい使い方とコツ

100均で揃う便利なアイテム

「レジンクラフトは材料費が高そう…」と感じる方もいるかもしれませんが、最近では100円ショップで手に入るアイテムが非常に充実しており、初心者の方でも気軽に始められる環境が整っています。賢く利用して、コストを抑えながら雲レジン作りを楽しみましょう。

実際に100円ショップで入手可能なアイテムは多岐にわたります。例えば、レジン液自体も販売されていますが、品質はメーカー品に劣る場合があるため、練習用と割り切るか、アクセサリーなど肌に触れるもの以外に使用するのが良いかもしれません。

特に以下のアイテムは100円ショップでの購入がおすすめです。

- シリコンモールド:球体、キューブ、動物型など、デザインが豊富です。

- 着色剤:レジン専用品ではありませんが、「リキュールネイル」などのマニキュアは、透明感のある空の色を表現するのに最適です。

- 調色パレットやスティック:専用品でなくても、代用できるものが多く見つかります。

- 作業用マット:カッターマットやクリアファイルで十分代用可能です。

注意点

100円ショップのレジン液は、硬化後に黄変しやすかったり、匂いが強かったりする製品もあります。本格的な作品作りや、長く美しい状態を保ちたい場合は、信頼できる手芸メーカーのレジン液を選ぶことをおすすめします。

私も最初は100均の道具から始めました!特にシリコンモールドは種類が豊富で、見ているだけでも創作意欲が湧いてきますよ。まずは気軽に試せる100均アイテムで、雲レジンの楽しさに触れてみてくださいね。(参照:【公式】ダイソーネットストア)(参照:【公式】《1個からお届け》Can★Doネットショップ)

100均のレジン液に関して情報はこちらの記事がおすすめです。ぜひ覗いてみてください!

>>ダイソーのレジン液300円は高品質?口コミと使い方を徹底解説

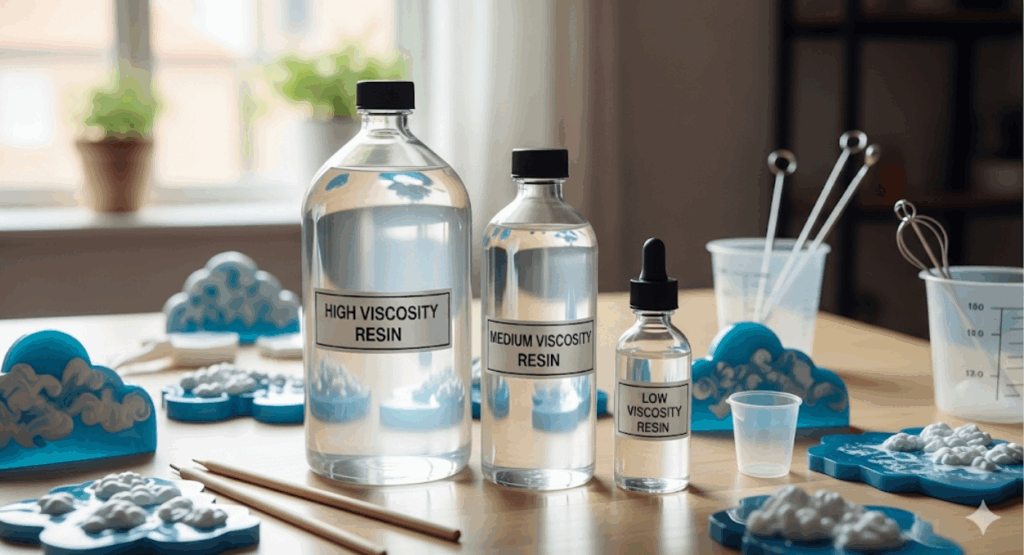

雲作りに適したレジン液の選び方

雲レジンを美しく仕上げるための最も重要な要素の一つが、レジン液の選び方です。レジン液には様々な粘度のものがあり、作りたい表現によって使い分けるのが成功への近道となります。粘度とは、液体の「硬さ」や「どろっと感」のことで、これが雲の配置や沈み込みに大きく影響します。

ここでは、レジン液の粘度による特徴と、雲レジンにおける使い分けについて解説します。

| 粘度 | 特徴 | メリット | デメリット | 雲レジンでの主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 高粘度 | 硬く、どろっとしている。流れにくい。 | パーツが沈みにくい。ぷっくりと盛りやすい。 | 気泡が抜けにくい。細かい部分に行き渡りにくい。 | 雲パーツを配置・固定する層に最適。 |

| 中粘度 | 高粘度と低粘度の中間。バランスが良い。 | 適度な流動性で扱いやすい。オールマイティに使える。 | 器用貧乏になりがちで、特化した表現には不向きな場合も。 | 初心者の方が最初に試すのにおすすめ。 |

| 低粘度 | 柔らかく、サラサラしている。流れやすい。 | 気泡が抜けやすい。細かいモールドにも流れ込みやすい。 | パーツが沈みやすい。流れやすいため扱いに注意が必要。 | 着色した一層目や、最終のコーティングなど。 |

雲レジン成功の鍵

雲を配置する層には、パーツが沈み込みにくい「高粘度」のレジン液を使用するのが最も重要なポイントです。逆に、空の色を作る最初の層や、気泡を避けたい最後のコーティングには「低粘度」が向いています。このように、層ごとにレジン液を使い分けることで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

簡単な雲レジンの作り方ステップ

材料と道具が揃ったら、いよいよ制作に入ります。ここでは、ティッシュを使った基本的な雲レジンの作り方を5つのステップに分けて解説します。各ステップのコツを意識することで、初心者でも美しい作品を作ることが可能です。

ステップ1:土台作り(1層目)

まず、モールドの3分の1程度の高さまでレジン液を流し込みます。この層が空のベースカラーとなるため、着色剤を混ぜて好みの青空を作りましょう。つまようじの先で着色剤を少しずつ加え、ムラなく混ぜ合わせるのがポイントです。気泡が入ってしまった場合は、ライトで硬化させる前にエンボスヒーターを当てるか、つまようじで丁寧に取り除きます。準備ができたら、UV-LEDライトで完全に硬化させます。

ステップ2:雲パーツの準備

レジンを硬化させている間に、主役となる雲のパーツを準備します。ティッシュペーパーを小さくちぎり、指先で優しく丸めて、ふわっとした塊をいくつか作っておきましょう。このとき、固く丸めすぎず、空気を含ませるように軽くまとめるのが、リアルな雲に見せるコツです。

ステップ3:雲の配置(2層目)

硬化した1層目の上に、再びレジン液を少量流し入れます。ここに、ピンセットを使って先ほど作ったティッシュの雲パーツをそっと配置していきます。この時、前述の通り高粘度のレジン液を使うと雲が沈みにくくなります。配置したら、つまようじで雲の形を整え、再度ライトで硬化させます。

ステップ4:奥行きを出す(3層目以降)

ステップ3の作業を、モールドがいっぱいになるまで繰り返します。新しい層に雲を配置する際は、下の層の雲と少し位置をずらすのがポイントです。これを繰り返すことで、雲が重なり合い、作品に立体的な奥行きが生まれます。

ステップ5:仕上げ

モールドから作品を取り出したら、表面にコーティング用のレジン液を薄く塗り、再度硬化させます。このひと手間で、作品にツヤが出て指紋が付きにくくなり、完成度が格段にアップします。

豆知識:グラデーションの空

空の色を作る際に、ブルーだけでなく、ピンクやオレンジの着色剤を少し加えると、朝焼けや夕焼けのような幻想的な空を表現できます。色の境目を爪楊枝で優しくぼかすと、自然なグラデーションになりますよ。

コスパの良いおすすめコーティング液です!私も使用しております。ぜひ覗いてみてください。

↓↓

球体グラデーションに関しての記事もあります。ぜひ覗いてみてください!

>>【完全ガイド】レジン球体グラデーションの作り方

もこもこした雲を表現するコツ

雲レジンの魅力は、なんといっても雲の「もこもこ感」にあります。ティッシュで作る雲は手軽ですが、少し工夫するだけで、よりリアルで立体的な雲を表現することが可能です。

最も重要なコツは、ティッシュのちぎり方と丸め方です。ただ小さく丸めるのではなく、薄く引き伸ばすようにしながら、繊維を感じさせるようにちぎるのがポイントです。そして、ピンセットで配置する際には、一つの大きな塊として置くのではなく、小さな雲のパーツを複数集めて、一つの雲の塊を形成するように配置します。

これにより、雲の輪郭が不規則になり、自然な「もこもこ感」が生まれます。また、配置する際に、つまようじの先で雲の表面を優しくつつき、繊維を少しだけけば立たせるのも効果的です。

もこもこ感を出す3つのコツ

1. ティッシュは固く丸めず、繊維感を残しながら優しくまとめる。

2. 小さな雲の集合体として、複数のパーツを組み合わせて配置する。

3. つまようじで表面を軽くつついて、ふわっとした質感をプラスする。

これらのテクニックを使えば、ティッシュだけでも、まるで本物の空から切り取ってきたかのような、もこもことした立体的な雲をレジンの中に表現できるでしょう。

レジンの雲をティッシュでうまく表現するコツ

- 雲が沈む失敗を防ぐテクニック

- 2層に分けて奥行きを出す作り方

- ティッシュ以外の素材で作る雲レジン

- ねりけしを使ったリアルな雲の表現

- 空の色を変えるアレンジ方法

- レジンで雲をティッシュで楽しむ要点

雲が沈む失敗を防ぐテクニック

雲レジン作りで最も多い失敗の一つが、「配置したはずの雲が、硬化している間に底に沈んでしまった」というものです。この問題を解決するには、原因を理解し、いくつかの重要なテクニックを実践する必要があります。

雲が沈む主な原因は、レジン液の粘度が低いことと、一度に多くのレジン液を流し込みすぎることの2点です。サラサラとした低粘度のレジン液では、ティッシュのような軽い素材でも重力に負けてゆっくりと沈んでしまいます。

この失敗を防ぐための具体的なテクニックは以下の通りです。

テクニック1:高粘度のレジン液を使う

前述の通り、雲を配置する層には、パーツをその場に留めておく力が強い高粘度のレジン液を使用するのが最も効果的です。どろっとしたテクスチャが雲を優しく包み込み、沈み込むのを物理的に防いでくれます。

テクニック2:層を薄く、こまめに硬化させる

一度に分厚い層を作ろうとせず、「レジン液を薄く注ぐ → 雲を配置する → 硬化させる」という工程を何度も繰り返すことが重要です。一つの層が薄ければ、雲が沈むための距離が短くなり、底に到達する前にレジン液が硬化してくれます。時間はかかりますが、この地道な作業が、美しい雲レジンを作る上での最大のコツと言えるでしょう。

注意点

雲をたくさん入れたいからといって、一つの層にティッシュを詰め込みすぎないようにしましょう。雲同士が密集しすぎると、透明感が失われ、作品全体が白く濁った印象になってしまう可能性があります。適度な「抜け感」を意識することが大切です。

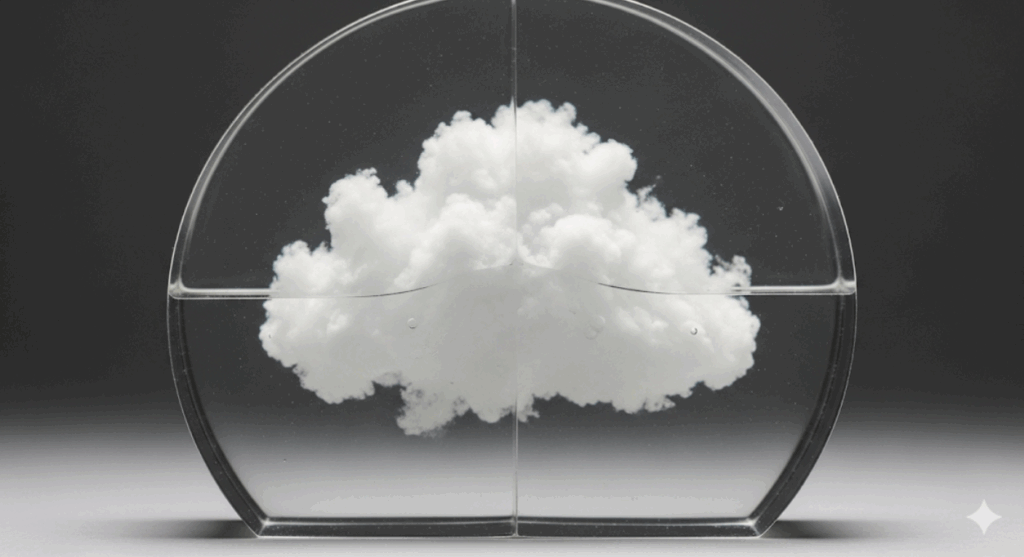

2層に分けて奥行きを出す作り方

作品にリアルな奥行きと立体感を与えるためには、雲を2層以上に分けて配置することが不可欠です。空を見上げると、近くの雲と遠くの雲が重なり合って見えます。その情景を小さなレジンの中に再現するのが、このテクニックの目的です。

作り方は非常にシンプルです。

- 1層目の雲:まず、空の色を付けたベース層の上にレジン液を薄く流し、最初の雲を配置して硬化させます。これが「遠くの雲」になります。

- 透明な中間層:次に、雲の上に透明なレジン液だけの層を薄く作り、硬化させます。この層が、雲と雲の間の「距離」を表現します。

- 2層目の雲:硬化した透明層の上に、再びレジン液を流し込み、新しい雲を配置します。このとき、下の層の雲と少し位置をずらして配置するのがポイントです。これが「近くの雲」となり、作品に立体感が生まれます。

この工程を繰り返すことで、雲の層はどんどん増えていき、非常に深みのある、吸い込まれるような空を表現することができます。層を重ねるごとに、雲の大きさや形に少しずつ変化をつけると、より自然な仕上がりになります。

この「層を分ける」という意識を持つだけで、作品のクオリティは劇的に向上します。最初は2層からでも十分です。慣れてきたら3層、4層と挑戦して、あなただけの小さな空の奥行きを追求してみてくださいね!

ティッシュ以外の素材で作る雲レジン

ここまでティッシュを使った方法をメインに解説してきましたが、雲を表現できる素材は他にもあります。素材を変えることで、仕上がりの雰囲気や質感が大きく変わるため、表現したいイメージに合わせて使い分けるのも雲レジンの醍醐味の一つです。ここでは、代表的なティッシュ以外の素材を2つご紹介します。

1. 練り消し(ねりけし)

ティッシュよりも、もっと塊感のあるリアルな雲を作りたい場合におすすめなのが練り消しです。ちぎり方次第で、夏空に浮かぶ入道雲のような、もこもことした力強い雲を表現できます。

2. 白のジェルネイル

これは少し上級者向けのテクニックですが、白のジェルネイルを使うと、まるで絵画のような幻想的な雲を描くことができます。硬化したレジンの上に直接描いていくため、物理的な素材を封入する方法とは全く異なる、独特の奥行きと透明感が得られます。

素材による仕上がりの違い

・ティッシュ:ふわふわ、軽やか、繊細な雲

・練り消し:もこもこ、立体的、塊感のある雲

・ジェルネイル:絵画的、幻想的、奥行きのある雲

それぞれの特徴を理解し、ぜひ色々な素材での雲作りに挑戦してみてください。

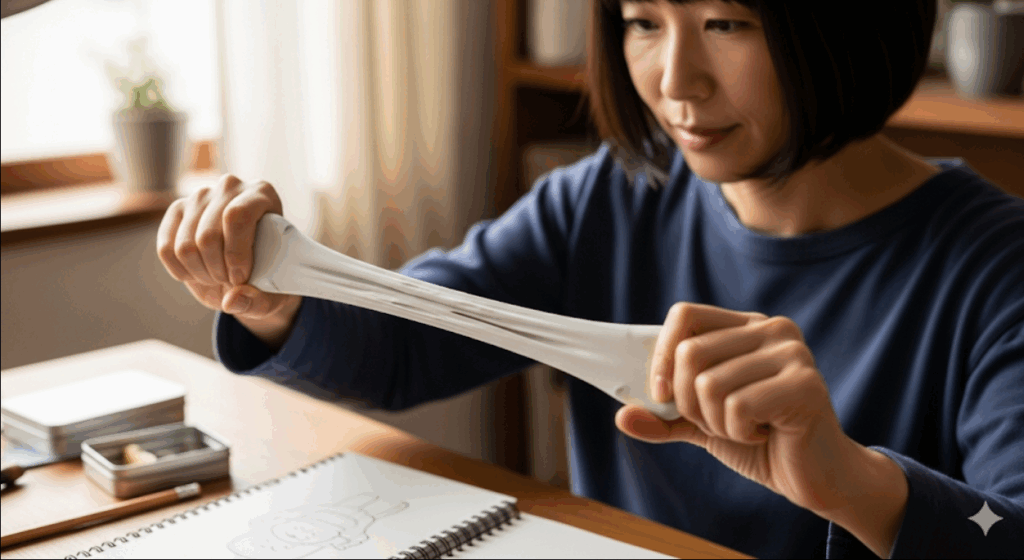

ねりけしを使ったリアルな雲の表現

ティッシュとは一味違う、より立体的でリアルな雲を作りたいなら、ねりけしの活用が非常におすすめです。文房具としてお馴染みのねりけしですが、その柔軟性と繊維感が、レジンアートにおいてユニークな質感を生み出します。

ねりけしで雲を作る際の最大のポイントは、「よく練ってから、薄く引き伸ばしながらちぎる」ことです。塊のままレジンに入れるのではなく、ピンセットで繊維をほぐすように少しずつ配置していくことで、雲らしいもこもことした質感を表現できます。

ねりけし雲の作り方

- まず、白色のねりけしを指でよく練り、柔らかくします。

- 柔らかくなったら、両手でゆっくりと薄く引き伸ばしていきます。

- 限界まで薄く伸びたところを、小さくちぎります。このとき、ちぎった断面に繊維のような質感が生まれます。

- この小さなパーツを、レジン液を流した層の上に、ピンセットで少しずつ配置していきます。複数のパーツを重ねて、雲の立体感を構築します。

注意点

ねりけしはティッシュよりも比重が重いため、特に沈みやすい素材です。必ず高粘度のレジン液を使用し、層を薄くしてこまめに硬化させるテクニックを徹底してください。

ティッシュの雲が「綿菓子」だとすれば、ねりけしの雲は「積乱雲」のような、力強く存在感のある表現が可能です。夏の青空や、ダイナミックな風景を作りたい場合に最適な素材と言えるでしょう。

空の色を変えるアレンジ方法

雲レジンの基本をマスターしたら、次は空の色をアレンジして、さらに表現の幅を広げてみましょう。使う色を変えるだけで、作品の印象はガラリと変わります。青空だけでなく、様々な時間帯や季節の空を表現することができます。

アレンジの基本は、最初の土台となる層に着色する際に、複数の色を組み合わせることです。

アレンジ例1:夕焼け空

夕焼けを表現するには、オレンジ、ピンク、そして少量のパープルを使います。モールドにレジン液を注いだ後、各色を爪楊枝の先で少しずつ垂らし、色の境目を優しく混ぜ合わせて自然なグラデーションを作ります。完全に混ぜきらず、色が混じり合うニュアンスを残すのが美しく見せるコツです。

アレンジ例2:夜空・宇宙

夜空や宇宙を表現する場合は、濃紺や黒をベースにします。ここに、ラメやホログラムを散りばめることで、満点の星空を表現できます。雲を白で作るのではなく、薄いグレーなどにすると、月明かりに照らされた夜の雲のような雰囲気が出ます。

アレンジ例3:ファンタジックな空

決まった空の色に囚われず、ミントグリーンとラベンダーを組み合わせるなど、自由な発想でファンタジックな空を作るのも楽しいです。自分の好きな色で、あなただけのオリジナルな空をデザインしてみましょう。

着色には、レジン専用の着色剤のほか、100均でも手に入る「リキュールネイル」がおすすめです。透明感があるので、グラデーション作りにもぴったりですよ。色々な組み合わせを試して、お気に入りの空を見つけてくださいね。

レジンの雲をティッシュでうまく表現する:まとめ

この記事では、レジンで雲をティッシュを使って作る方法について、基本的な材料から失敗しないためのコツ、さらには応用アレンジまで幅広く解説しました。最後に、美しい雲レジンを完成させるための重要なポイントをまとめたものと、作成方法がわかりやりやすい動画を見つけたので載せておきます。

こちらの動画では、ティッシュを使ってふわふわの雲を作る具体的な手順が紹介されており、実際の作業のイメージを掴むのに役立ちます。

コメント